《笑得出来的养育》读后记

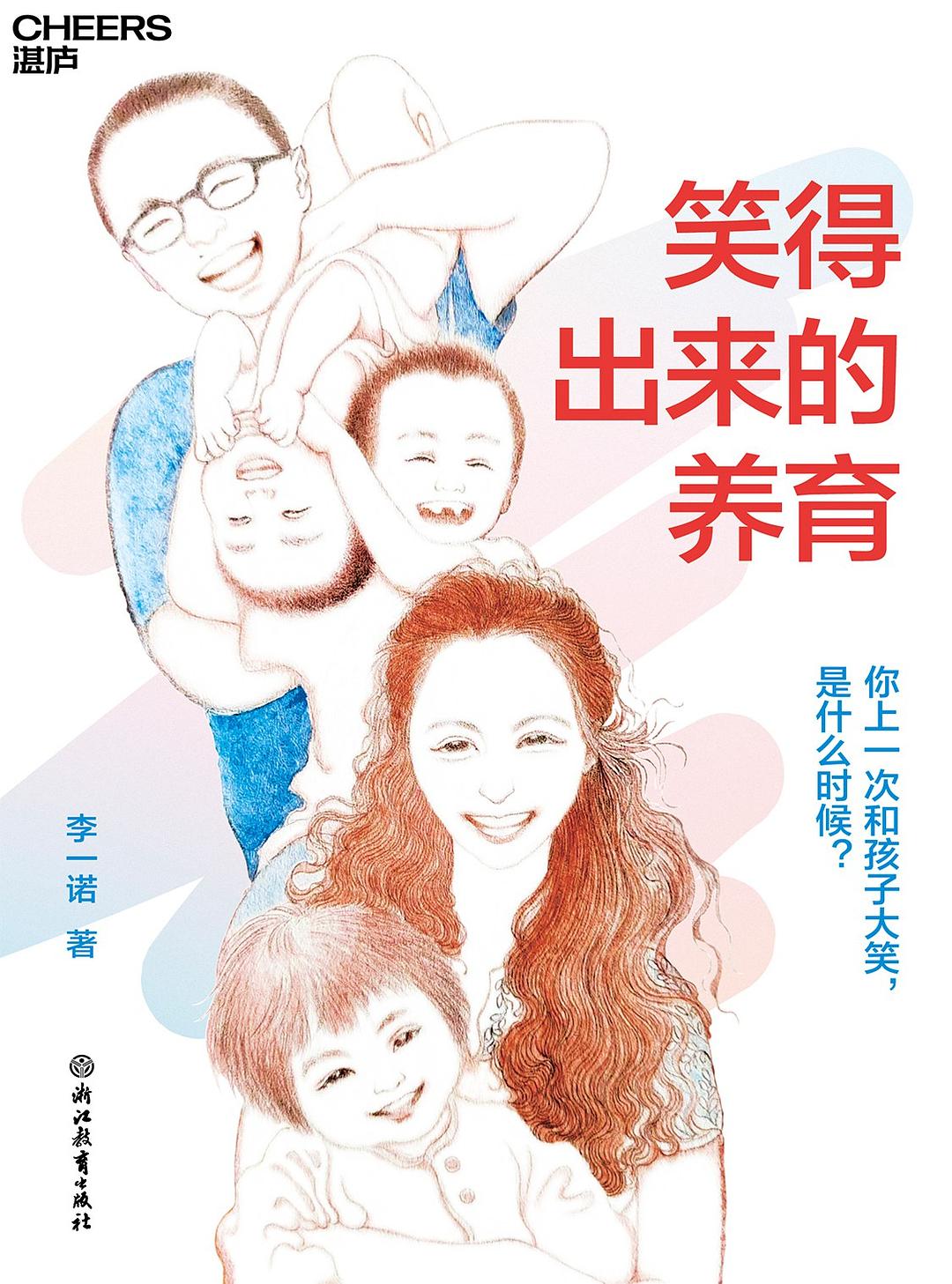

“你上一次和孩子大笑是什么时候”被封面上的这句副标题,直接戳到泪点。

一、父母的养育循环与自我突破

- 许多父母在“对孩子不满——语言暴力——后悔和自责——与孩子短暂亲密——对孩子不满”的循环中度过养育时光。

- 养育是父母的自我突破和完成之旅,要时常给自己和孩子成长的空间。

二、应对孩子情绪的方法

- 察觉孩子有情绪时,允许自己做一个呼吸,不着急逃跑。

- 给自己一个短暂停顿做呼吸,几秒钟即可。

- 要明白做不到也没关系。

三、关于“扫兴父母”

- “扫兴的父母”会让孩子倾诉烦恼时烦恼加倍,分享快乐时快乐消失。

- 他们心底的爱转化为行为时往往变成要求、胁迫甚至道德绑架,因为中间经过了充满担忧的“大染缸”,所有的“爱”都变成了“要求”,这对孩子是灾难。

四、处理孩子问题的原则与方法

- 原则是具体、友好、有帮助,面对问题而非孩子,孩子不是问题,需要帮助解决问题。

- 不否定孩子这个人,不对其下定性结论,意识到孩子只是遇到问题或麻烦,针对行为积极反馈、做示范、提供支持。

五、正确看待孩子的表现与成长

- 朋友圈和育儿号展示的多是美好瞬间,而非全部。

- 不断面对和解决问题才是真正的“完美”。

六、与孩子的沟通及自我心态

- 状态不好时告诉孩子,并表明与孩子无关。

- 意识到问题无论早晚都是好事。

- 行胜于言,陪孩子玩孩子就高兴,家人也可能受影响尝试你的方法。

- 人到中年,心态更平和,面对问题是想办法解决而非大喜大悲。

七、处理孩子之间的争吵

- 成年人不应急于做裁判,而是让孩子分别讲述经过并共情,让他们从对方视角看冲突,帮孩子寻找走出僵局的方法。

- 不要进行“道德绑架”,提“大的让小的”等要求,压制矛盾。

八、帮助孩子的时机

参考《救生员父母》,父母应先观察孩子能否自救,给机会和支持,最后才直接帮助。

九、孩子的幸福感

孩子的幸福感源于内心追求与外在表现的一致,即“congruence”,培养孩子“笑得出来”的能力,其实只要不碍事就行。

十、其他

- 有了孩子后关注教育信息更多是自我平复。

- 妈妈的观点:做事就可能有错,但不能因怕被挑毛病就不做。

- 从一个念头开始转变,一切都可能不同。

原文摘记

◆ 真正的6000天,往往是在“对孩子不满——语言暴力——后悔和自责——与孩子短暂亲密——对孩子不满”的循环中度过的。

◆ 养育,是每一个父母的自我突破和完成之旅。时常给自己松松土,给小种子浇浇水。

◆ 其实也简单,就是“呼吸”:第一点,察觉孩子有情绪的时候,允许自己做一个呼吸,提醒自己,先不着急逃跑。第二点,给自己一个短暂的停顿,做一个呼吸,几秒钟就够。最后一点,也是很重要的一点:做不到也没关系。

◆ “扫兴的父母有一种魔力,跟他们倾诉烦恼,烦恼反而会加倍。跟他们分享快乐,快乐反而会消失。”

◆ “扫兴父母”的问题是,心底的爱,转化成行为时往往变成了要求、胁迫,甚至道德绑架。因为,心底的爱到外化的行为的过程,中间要经过一个“大染缸”,其中盛满了对生活的担忧:害怕不够好,害怕不够强,害怕生活得不如意……以至于,所有的“爱”,经过这个染缸后,都变成了“要求”。这种“爱”,对孩子来说,就是灾难。

◆ 原则是:具体、友好、有帮助。重点来了:要面对的是这个“问题”,而不是眼前这个“孩子”。请记住,孩子不是问题,孩子需要你的帮助去解决问题。

◆ 无论孩子做错了什么,我都不否定他这个“人”,不对他下定性的结论(比如,你就是自私,就是坏,就是捣乱等)。不认为孩子是“问题”、是“麻烦”,而是意识到孩子只是遇到了问题、遇到了麻烦。他不需要我们贴标签或者否定,他需要我们的帮助。

◆ 在这个基础上,我们要针对孩子的行为积极地给反馈、做示范、提供支持,帮助他们改变。做父母很重要的一点,就是对孩子的行为做出反馈,支持他们成长。

◆ 那些朋友圈和育儿号里让人羡慕的故事和图片,并不是骗人的,它们只不过是在一个100帧的电影片段里挑选出来的最美好的那一帧而已。

◆ 宏观叙事的结论,难免带来“满头包”的悲观:“丧偶式育儿”“老公没用”“我不行”“孩子有问题”“专注力不行”“阅读能力不行”“运动能力不行”……这个“列表”没有止境!每个结论都有两个共同点:一是令人沮丧,二是难以改变。

◆ 如果孩子有阅读方面的困难,我们是不是可以每天花15分钟和孩子一起读点什么,看一看孩子的困难具体在哪里。

◆ 不断面对和解决问题,这是真正意义上的“完美”。

◆ 状态不好的时候,告诉孩子,“妈妈现在心情不好”。孩子是听得懂的。还有一点很重要,告诉孩子,“这和你没关系”。

◆ 不管你是在什么时候意识到的,只要你意识到了,就是一件好事。有一句英文谚语说,“Better late than never(再晚意识到,也比意识不到好)”。

◆ 行胜于言。你愿意陪孩子玩,孩子和你在一起就会很高兴。家里人看到孩子的状态,也会慢慢尝试你的方法。

◆ 人到中年,所有的正能量和负能量,都不再来得那么排山倒海。的确是!大喜,大悲,大笑,大怒,似乎再也不见。更多的是,有好消息时,“好,我知道了”。有麻烦了,“好,想办法解决”。不顺是常态,比自己不幸的人多得是,似乎也没有什么资格自怨自艾。

◆ 表达对孩子的支持和爱的方式是:我理解你的失落和沮丧,但我不能成为“替罪羊”。我可以和你一起寻找新的方法,支持你做出调整,然后再试一次。

◆ 孩子之间的争吵,成年人的第一反应往往是,我需要给孩子们做裁判,尽快“解决问题”。但其实这往往会适得其反。第1步:让每个孩子分别讲述发生了什么,在这个过程中回应孩子并与他共情。第2步:让两个孩子都有机会从对方的视角看这个冲突。第3步:帮孩子寻找几种走出僵局的方法。

◆ 不要跟孩子提“大的要让着小的”“吵架不好,要友爱”这样的要求,因为这样的“道德绑架”只会压制矛盾

◆ 什么时候应该出手帮助孩子。一本书《救生员父母》(LifeguardParenting)。书中讲,当救生员看到一个人在水里挣扎时,第一件事是先在岸上观察一会儿,看这个人能否自救。救生员的做法就是不断地给机会和支持,让落水者尽量能够自救。在经过所有这些步骤之后,如果水里的人仍旧在挣扎,救生员才会用救生圈把这个人带回岸边。作为父母,我们往往倾向于直接跳到最后一步,而不是提醒孩子他们拥有解决问题的能力,或者观察他们是否能独立解决问题。

◆ 孩子的幸福感,也是他自己的主观感受。他的幸福感从何而来?和成年人一样,源于由内而外的自洽与一致。我们内心追求的、渴望的和我们在外在世界里所做的事情、所呈现的状态是一致的,这就是一种幸福。英文称为congruence(一致)。

◆ 如何培养孩子“笑得出来”的能力呢?实际上,孩子天生就笑得出来,我们不碍事就行了!

◆ 有了孩子以后,就更加关注教育方面的信息,这表面看起来是为了孩子的成长,其实完全是一种自我平复。

◆ 妈妈说:“你要是不做事,那就只有一个错,就是没做。你只要做事情,就有多于一个错。挑毛病谁都会,有啥了不起,真有本事就去做事情。问问自己,你会因为别人这样议论你,就不做了吗?”

◆ 从一个念头开始。一念转,一切都可以不同。