服务型数字人:银行的降本增效还是面子工程

随着数字人技术的发展,现在不少酒店、银行等都开始大量使用数字人,但一波闹剧过后反响平平。到底是科技革命的前奏,还是纯粹的闹剧?这篇文章,我们看看作者的分析。

在银行这个看似传统又严谨的世界里,突然流行起了启用数字人员工,他们的身份有大堂经理,有柜台员工,有大厅导览,也有移动端的形象代言人,起初它们来势汹汹,各家银行纷纷官宣着自家的数字人,再然后,一切又归于了平静。

这到底是一场科技革命的前奏,还是只是一场华而不实的闹剧呢?

一、什么是虚拟数字人

数字人是依靠计算机图形学、渲染、动作捕捉、语音合成等技术打造的数字化形象或角色。它们有人类的模样、行为表现和一定的思考能力,能与外界互动交流,是多学科融合的成果,在很多领域都有应用。

二、数字人的发展阶段

萌芽起步阶段(早期探索 – 20 世纪 80 年代 – 21 世纪初)

这一时期主要是对虚拟形象概念的初步探索。在 20 世纪 80 年代,日本的动画产业出现了虚拟偶像的雏形,如《超时空要塞》中的林明美,动画公司以其虚拟形象发行唱片,开启了虚拟人物走进现实商业领域的先河。

随后,英国也出现了像 Max Headroom 这样的虚拟人物形象,参与影视广告等活动。

不过,这个阶段的虚拟数字人制作技术还比较粗糙,主要依靠手绘、简单的动画制作和初级的特效化妆等手段来呈现,形象的真实感和交互性都很有限。

初步发展阶段(21 世纪初 – 2010 年代中期)

随着计算机图形学(CG)技术的进步,虚拟数字人的制作水平有了明显提升。三维建模技术开始广泛应用,能够创建出更加细致、逼真的人物模型。

例如,一些影视制作中出现的虚拟配角,其外观和动作更加自然。

同时,动作捕捉技术也在这个阶段得到了初步发展,通过在演员身上放置传感器,将演员的动作数据记录并应用到虚拟数字人身上,大大提高了虚拟数字人的动作表现力。语音合成技术也有所进步,虚拟数字人的语音更加清晰自然,但是其智能程度仍然较低,还无法进行复杂的情感化交流。

快速成长阶段(2010 年代中期 – 2020 年代初)

人工智能技术的飞速发展为虚拟数字人注入了新的活力。深度学习算法使得虚拟数字人能够学习和理解人类的语言模式、情感表达等。

例如,智能驱动型虚拟数字人可以根据用户输入的文本,自动生成比较合理的回答和相应的情感反应,如微笑、皱眉等表情。同时,实时渲染技术的进步让虚拟数字人在各种终端设备上的呈现效果更好,无论是在高分辨率的大屏幕还是移动设备上,都能快速、高质量地显示。

这个阶段,虚拟数字人开始在多个领域广泛应用,如客服、直播带货、教育培训等,成为了企业数字化转型的一个重要工具。

多元拓展阶段(2020 年代初 – 至今)

现阶段,虚拟数字人在技术融合和应用场景方面呈现出多元化的特点。

一方面,多种技术如神经渲染、跨模态大语言模型等进一步提升了虚拟数字人的真实感和智能化程度。虚拟数字人的外貌可以更加栩栩如生,皮肤纹理、头发质感等细节几乎可以以假乱真;在思想和行为方面,能够根据复杂的场景进行灵活多变的反应。

另一方面,其应用场景从企业服务、娱乐行业进一步拓展到金融、医疗、政务等多个领域。例如,在医疗领域可以作为虚拟健康助手,帮助患者进行初步的病情咨询和心理疏导;在金融领域可以作为智能理财顾问,为用户提供个性化的理财方案等。

三、数字人分类方式定义

按交互能力分

可分为交互型与非交互型两类。

非交互型系统依据目标文本生成对应的人物语音及动画,并合成音视频呈现给用户;

交互型数字人又可分为智能驱动型和真人驱动型。

- 智能驱动型数字人通过智能系统自动读取并解析识别外界输入信息,根据解析结果决策数字人后续的输出文本,驱动人物模型生成相应的语音与动作来与用户互动;

- 真人驱动型数字人则是真人根据视频监控系统传来的用户视频,与用户实时语音,同时通过动作捕捉采集系统将真人的表情、动作呈现在虚拟数字人形象上,从而与用户进行交互。

按应用场景区分

可分为身份型与服务型两类。

- 身份型囊括虚拟化身及虚拟 IP / 偶像,是真实世界人物向虚拟世界 “进阶” 的产物,“人设” 属性较为明显;

- 服务型主要为企业端或个人端用户提供办公、陪伴等拟人化服务,实现部分人力资源的替代。

按视觉呈现分

可分为 2D 数字人、3D 数字人、写实数字人与卡通数字人。

- 2D 数字人基于二维平面构建,平面绘图与动画技术打造其形象与动作,常用于社交头像、简单广告,定制起来速度较快,大概 2 至 4 周就能完成,所需的机器资源处于中等水平,依靠真人语音来赋予其灵动的活力。

- 3D 数字人在三维空间创作,建模、纹理、骨骼绑定等工序使其具高度真实感与立体感,在游戏、影视、VR 和 AR 领域广泛应用。

- 写实数字人聚焦逼真模拟真人外观与行为,借助高精度扫描与数据处理,服务于高端影视特效、虚拟代言与专业模拟训练,定制时间较长,需要 1 – 2 个月,占用的机器资源也比较高,是由真人全方位地驱动语音、动作和表情,仿佛是一个真实的虚拟化身。

- 卡通数字人有鲜明卡通风格,形象夸张、色彩鲜艳、动作自由,是动漫制作及儿童教育娱乐的重要角色,定制周期适中,一般一个月左右,占用的机器资源相对较少,同样也是由真人语音来驱动。

不同类型数字人在各自视觉特征下发挥独特价值,满足多元需求。

四、服务型数字人在银行的核心场景

19年左右开始,服务型数字人开始在银行领域逐渐崭露头角,发挥着独特的作用。比如浦发银行、民生银行、交通银行等,纷纷推出数字客服、数字理财专员、数字大堂经理、数字展厅讲解员等服务型数字人,为线上线下的用户带来全新的体验。

1. 通用场景

1)数字人大堂经理 / 数字人迎宾

智能迎宾:数字人大堂经理就如同一位彬彬有礼的小管家,拥有一双敏锐的 “眼睛”,能够准确识别用户身份。根据不同场景采用合适的主动迎宾和问候策略,展现出良好的礼节。例如,当客户走进银行大厅时,数字人大堂经理会主动上前打招呼,并根据客户的身份提供个性化的问候,让银行的客户不会迷茫去哪里,找谁,怎么做。

咨询分流:它还能完美地扮演大堂经理的角色,为客户提供全方位的业务咨询服务。倘若你需要办理业务,它会凭借自己的 “智慧”,清晰地告诉客户应该前往哪个窗口,从而大大提高银行大厅的服务效率,减少客户排队等待时间。

2)数字人展厅讲解

- 展厅讲解:在银行的产品展示厅或者金融知识展厅里,数字人讲解员能够声情并茂地对场馆内的展示内容进行解说,通过模块化设置确保观看体验的连续性。在银行的产品展示厅或金融知识展厅中,数字人讲解员可以生动地介绍银行的各类产品和金融服务,吸引客户的关注。

- 内容咨询:凭借强大的知识库,满足用户对展示内容的问询,并结合多模方式进行细致解说。客户可以随时向数字人提问关于展示内容的问题,数字人会通过语音、文字、图片等多种方式为客户提供详细的解答。

3)数字人客服

- 智能客服:在担任客服角色时,同样能够声情并茂地为客户解答问题,确保服务的连续性。无论是通过电话还是在线客服渠道,数字人客服都可以及时响应客户的咨询,提供准确的信息。

- 业务办理:结合业务办理流程,数字人客服可以引导客户完成相关业务办理工作,提高办理效率。例如,在开户、转账、理财购买等业务流程中,数字人客服可以为客户提供详细的操作指导,帮助客户顺利完成业务办理。

4)数字人培训对练

- 智能培训:在银行员工培训或者客户金融知识培训的场景中,数字人可以作为培训讲师,通过丰富的可视化图表,结合数字人的生动讲解,进行课程内容的传授,并随时与学员互动答疑,提供更加生动、直观的培训体验。

- 智能对练:在角色扮演练习的环节中,数字人可以扮演其他角色,与受训者模拟面对面交流。这有助于提高银行员工的业务能力和服务水平,同时也可以帮助客户更好地了解银行产品和服务的使用方法。

2. 金融场景

1)数字人理财专员

- 产品推荐:结合银行的用户数据以及用户的点选倾向,为客户推荐合适的理财产品,并提供专业的咨询服务。数字人理财专员可以根据客户的资产规模、风险承受能力、投资目标等因素,精准推荐符合客户需求的理财产品,帮助客户实现资产的增值。

- 营销转化:优先引导用户自发直接购买转化,根据客户画像及时转人工理财经理服务,整体提升了客户覆盖及服务效率。当客户对推荐的理财产品表现出兴趣时,数字人理财专员可以进一步引导客户完成购买流程,或者在必要时将客户转接给人工理财经理,提供更加个性化的服务。

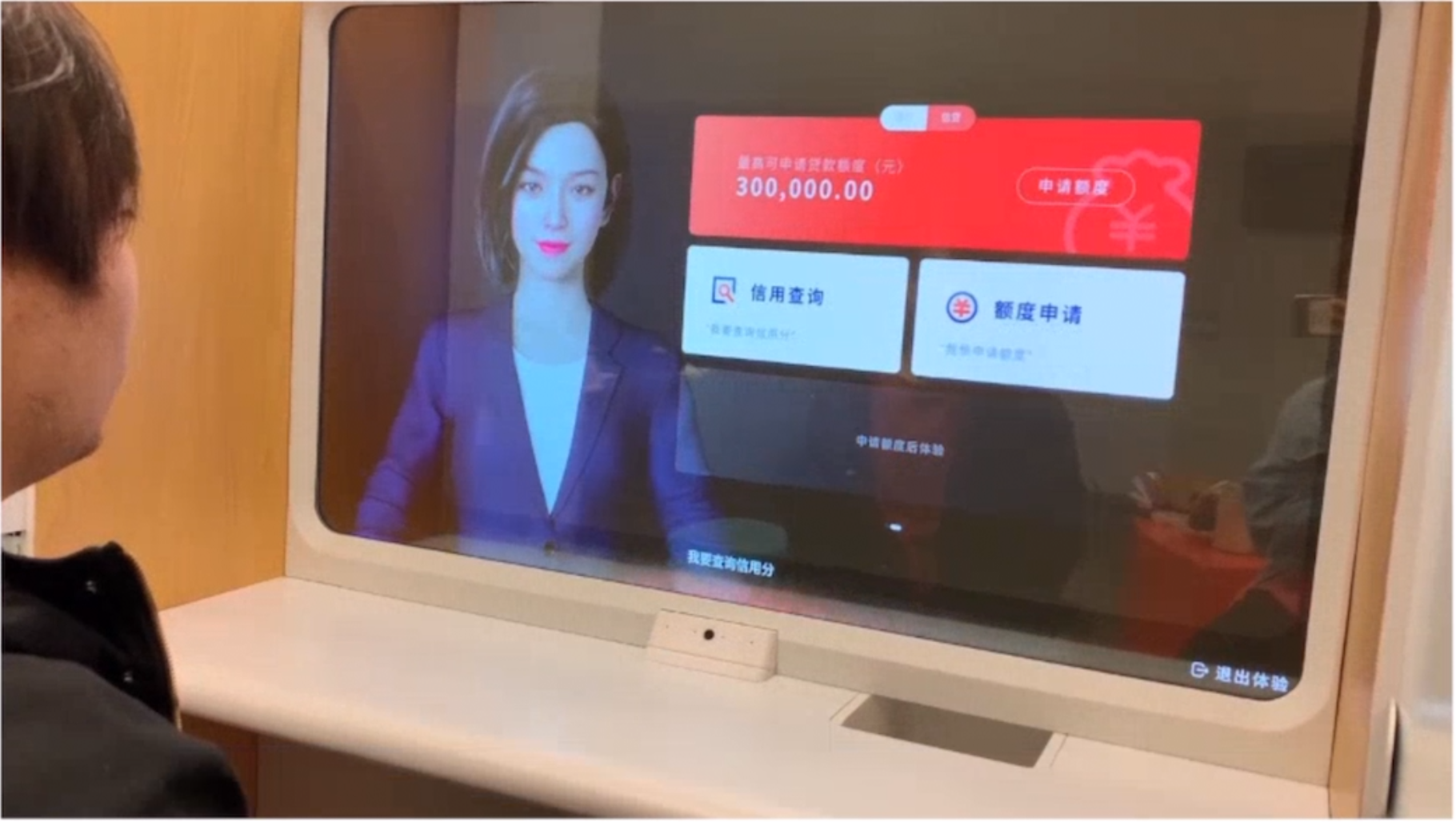

2)数字人窗口

- 业务咨询办理:作为传统人工窗口的补充形式,数字人窗口可以处理较为标准化的业务,解放人力,提高效率。例如,一些常见的业务查询、简单业务办理等可以通过数字人窗口快速完成,让银行员工能够将更多精力投入到复杂业务和客户个性化服务中。

五、银行使用服务型数字人的现状与思考

1. 银行服务型数字人的应用现状与优势

在银行领域,数字人业务平台有着积极的表现。

其具有多方面优势,有力地提升了银行服务质量与效率,增强了客户对银行产品和服务的了解与信任,使银行在竞争中更具优势。高效与持续性是其显著特征。在非银行营业时间,客户若对账目有疑问,通过手机银行可即时与数字客服交流并获取解答,极大地突破了服务的时间限制,让客户能随时享受便捷服务。

从成本角度考量,它能取代部分重复性人工岗位,减轻银行人力负担,降低运营成本。并且,依靠精确算法规则,数字人可提供稳定且精准的服务,不受情绪波动影响,服务质量始终保持一致。

随着技术的发展,其强大的可扩展性使它能迅速适应新业务场景,为银行发展提供有力支撑。

2. 银行服务型数字人面临的问题与挑战

然而,银行服务型数字人的发展并非一帆风顺,面临诸多难题。

- 在技术层面,语义理解不足是一大短板。面对复杂语境和模糊表达,尤其是复杂金融问题时,数字人的回答准确性大幅降低,难以满足客户对精准信息的需求。情感计算的缺失,让其在与客户互动时显得机械、生硬,无法给予客户细腻的情感反馈,使客户难以感受到温暖与关怀。场景适配性不理想,限制了它在复杂业务场景中的有效发挥。

- 在用户体验方面,交互不自然是亟待解决的问题。语音、动作与语言表达缺乏协调性,容易引起客户反感,降低客户满意度。同时,问题解决率低也困扰着数字人服务,机械性的回答往往难以满足客户实际需求,使客户产生失望情绪。

- 商业模式与落地方面同样面临困境。高昂的部署成本对许多小银行来说是沉重负担,限制了其广泛应用。功能同质化严重,缺乏独特竞争优势,在市场竞争中处于不利地位。此外,银行涉及大量客户敏感信息,数字人存在的数据安全隐患一旦爆发,将严重威胁银行声誉和客户权益。

3. 银行服务型数字人被视为 “面子工程” 的原因剖析

关于银行使用服务型数字人,争议不断,甚至有人认为其是华而不实的面子工程。

一方面,银行营业厅多数并非 24 小时营业,这使得数字人的全天候服务优势难以充分体现。另一方面,在涉及金钱交易等重要问题时,客户往往更信赖真人客服。真人可通过语气、表情和实际交流,给予客户更多安全感与信任感,而这正是当前服务型数字人所缺乏的。而且,服务型数字人的成本从前期技术研发到后期持续优化都很高,甚至可能超过真人客服成本。

若不能有效解决客户问题、提升客户满意度,反而可能导致客户满意度下降,给银行业务和声誉带来负面影响。

深入探究其被视为面子工程的原因,科技展示与形象提升需求是重要因素之一。

数字人常被视为 “科技创新” 的代表,银行希望借助其提升品牌形象,吸引更多客户。在政策推动数字化转型背景下,银行急于通过数字人展示自身强大技术实力。

其次,内部创新指标的考核压力也促使银行采用数字人。企业决策者需要创新项目来证明自身领导力,而服务型数字人易于量化评估,成为考核指标之一。

最后,部分决策者对未来趋势过度乐观,提前布局却忽视了当下技术与实际需求的差距,导致实际应用效果与预期不符。

4. 银行产品用户分析及其对数字人设计的启示

虽然银行的用户可以说是从8岁到80岁都有,但是产品经理在考虑设计针对银行的服务型数字人时,还是应该考虑不同类型用户对银行产品的需求和偏好。

- 年轻用户热衷于线上渠道办理业务,追求个性化、便捷化服务,对短期理财产品和消费信贷产品兴趣浓厚。

- 中年用户更关注资产的稳健增值,对中长期理财产品、住房贷款、子女教育基金等需求较大。

- 老年用户相对保守,依赖银行网点人工服务,倾向于储蓄存款、国债等低风险产品。

- 高收入群体追求资产多元化配置和高端金融服务。

- 中等收入群体注重资金安全性和稳健增值。

- 低收入群体更在意基础服务和费用减免。

- 上班族对银行服务的便捷性和灵活性要求极高。

- 企业主和个体工商户聚焦于企业账户管理和贷款融资等专业对公金融解决方案。

用户的使用场景涵盖日常消费与支付、理财规划与投资、贷款业务和账户管理等多个方面。如今,线上渠道日益普及,用户对个性化服务的渴望增强,对服务质量要求提高。但在此过程中存在不少痛点。

- 技术与系统问题,如系统卡顿、加载缓慢等,严重影响用户体验,引起用户不满。

- 产品复杂性与信息不对称,让用户在选择产品时感到困惑。

- 服务不够个性化,无法精准满足用户需求,使用户觉得未得到足够关注。

- 安全与隐私担忧,让用户时刻担心个人信息泄露。

这些用户分析对服务型数字人的功能设计和语言人设设计有着关键启示。在功能设计上,数字人应具备强大的自然语言理解和生成能力,能精准理解客户意图并准确回答。要支持多模态交互,融合语音、文字、表情等多种方式与客户流畅互动。同时,具备数据分析能力,从海量数据中挖掘有价值信息,为客户提供精准服务。此外,要能识别情感,给予客户情感回应,并拥有自我学习能力,不断提升服务水平。

在语言人设设计方面,可打造以下几种类型:

- 专业权威型,以专业知识和严谨态度为客户提供专业建议;

- 亲切友好型,用温暖话语和亲切态度给予客户关怀;

- 活泼可爱型,吸引年轻用户群体,让他们在轻松愉快氛围中享受服务;

- 智能助手型,简洁明了地为客户提供服务,满足不同用户群体的多样化需求。

六、总结

展望银行服务型数字人在未来的发展。尽管当前存在诸多问题,但也蕴含巨大机遇。

随着技术进步,它有望在银行领域发挥更大价值。我们应理性看待,既认可其优势,也正视其不足。银行在应用服务型数字人时,应明确应用定位,优化用户体验,降低交互门槛,加强技术创新与伦理监管的平衡。

相信在不久的未来,服务型数字人能从用户需求出发,将技术优势转化为实际效益,为银行领域带来全新变革。

本文由 @HMI怡伶设计心理 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议