「元宇宙」话术之外, 我们向往怎样的未来媒介?

Metaverse(元宇宙,一译「超宇宙」)在今年成为了互联网风投圈的热词。当 Epic Games、Facebook、Roblox、腾讯和字节跳动等巨头纷纷将「构建 Metaverse」写进自己最新的使命宣言或招股书的同时,有关「元宇宙」是什么、将有怎样的体验、实现的技术路径、将创造怎样的价值等讨论也火热展开。科技公司对「元宇宙」的想象大同小异:它是移动互联网的继承者,是一个可以置身其中的虚拟环境,以全真的体验和平台间的互操作性(interoperability),实现用户的沉浸式娱乐、社交、经济活动,并且从某种程度上融入实体生活而产生变革性的影响。

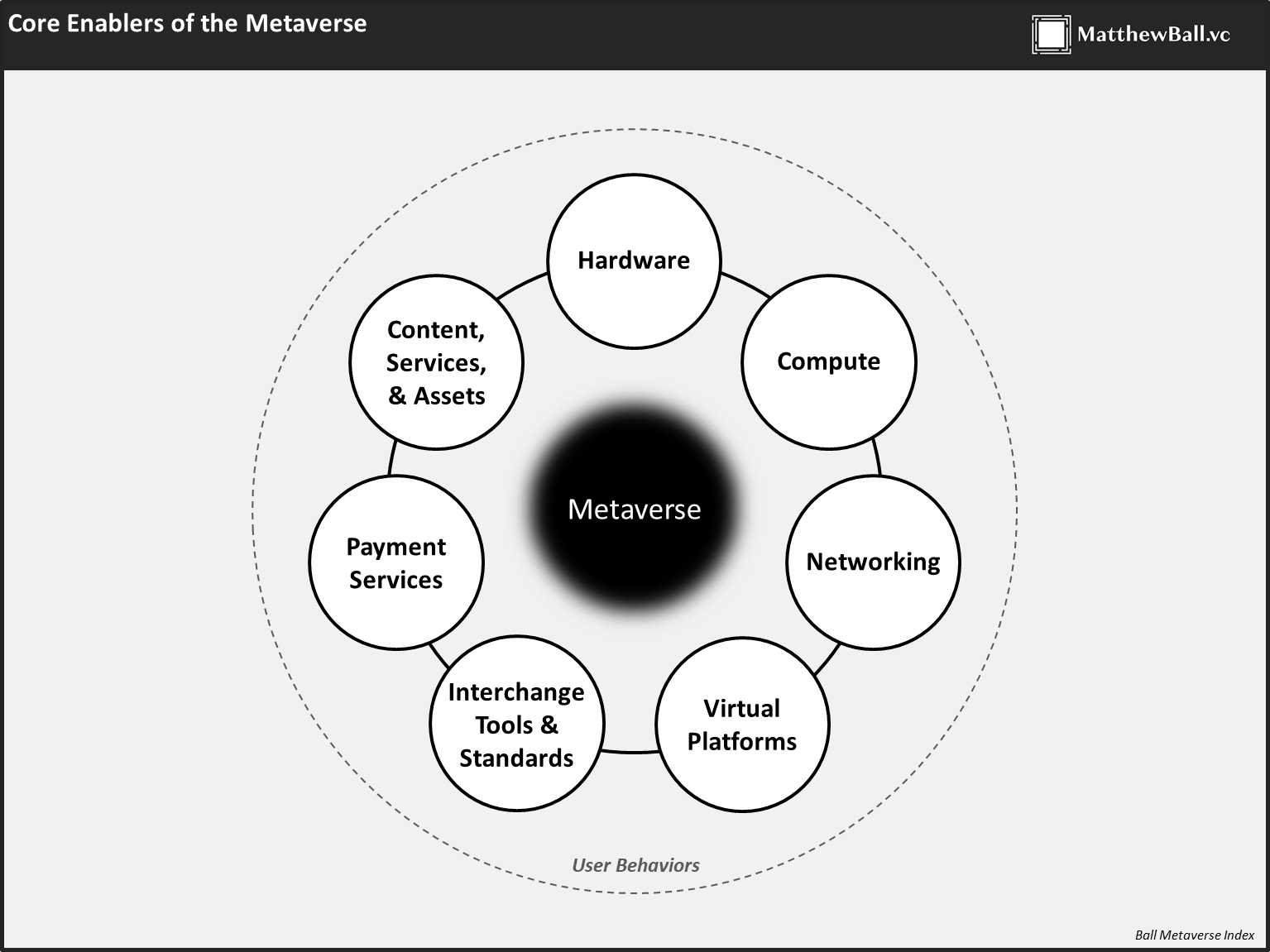

风投家和分析师马修·鲍尔(Matthew Ball)花了大量篇幅分析「元宇宙」的框架和建设前提,他试图总结这一网络环境必须具有的特征:「『元宇宙』是一个广泛的网络,由持续而实时的多个三维世界和计算模拟构成,支撑着身份、对象、数据、权益的连续性,能够让实际意义上的无数用户同步体验,并且每个人都拥有各自的存在感。」他坦言,正如阿帕网诞生时没人能预计到今天的互联网生态,「元宇宙」的最终样貌只能在多方的协同构建中有机地、混乱地生长成型。何况,要让无数用户同步实时体验拟真环境,目前的消费级硬件、网络带宽和算力都还远未达到需求;而要实现平台互通,则需要在业内建立一系列复杂而具有韧性的共同标准和协议,这种共识绝非在短期就能实现。

这个尚未被完全定义的近未来概念,却能受到资本的追捧,不仅仅是后疫情时代人们线上生活日渐常态化的结果。疫情使实体经济遭受打击,全球各国政府在近两年推出史无前例的财政和货币刺激政策,而加密货币、NFT 艺术则成为传统资本市场之外的新潮资产,让过剩的投资需求有了新的着陆点。「元宇宙」的愿景既不像加密货币那样价格震荡激烈,又需要通过长期的实体基础建设和技术研发来实现,因此围绕这一概念必然涌现出虚虚实实的叙述,即便其中掺杂着大量的泡沫,那也是在短期内暂时不会破灭的泡沫。在永恒增长的承诺、技术决定论的迷思、以及风险资本的驱动下别无选择地一往无前的科技公司,在「元宇宙」这一模糊概念的保护下进入了缓冲地带。

Metaverse 真的 meta 吗?

在媒介景观替代现实的当下,一个概念如何被讨论、设想、并向公众沟通,与它最终会形成何种面貌是同等重要的。今天的语言往往被权力与资本的洪流劫持,一个新兴名词在表面上充满想象力并能引发共情,在实质上却与构词的哲学逻辑理应指向的意义相去甚远。我们甚至不能指控说这是名不副实,毕竟人们对「实」的理解会抢先被「名」的阐释所构建,而围绕「元宇宙」的话术,也将构成人们对下一代互联网实际形态的认知和推动。这一过程本身的确很「元」(meta)。因此,抛开阐释,重新从语言学去解构被兜售的概念,才能对利益驱动下的倾向性解释(spin)抱有清醒的批判力。

英语中的前缀词 meta- 来自古希腊文的 μετα-,仅表达「在……之后」的含义,亚里士多德的《形而上学》(古希腊:τὰ μετὰ τὰ φυσικά、英:Metaphysics)字面意义只是「在《物理学》之后」,但不乏有后人将它解释为「超越物理学之上的理论」,认为这更符合这部著作的内容。不管后面这种说法是否给这个词缀增加了乌有的含义,它却实际影响了二十世纪以来哲学、数学、经济学等语境中对 meta- 的使用,让它具有了「关于某物的某物」「关于某理论的理论」等自我指涉的、超越性的、认识论层面的含义。

「元宇宙」一词也并不新颖,关于平行虚拟世界的想象从二十世纪七八十年代开始就在科技社群中存在,而互联网公司从科幻文学中取词的方法也屡见不鲜,但他们往往选择性地忽略原语境中对这些概念的批判和反思。例如取材于八十年代末科幻文学的赛博朋克(cyberpunk)概念,如今只剩下了娱乐产品中光怪陆离的「赛博」式后现代场景拼贴,而没有了诘问和反抗技术霸权的「朋克」内核。而来自科幻小说《雪崩》的「元宇宙」,科技公司对它的畅想也只体现出 meta- 最早的普通含义,也就是「移动互联网之后的网络」。

毕竟脑机接口的科幻预言还无法被人类接受,那么剩下的虚拟世界图景就变得既不「元」也不「超」,并没有突破原有的互联网概念而上升到新的范畴,它即便在理想中也只是一个连接性更持久广泛、同步性更高、延迟更短、平台互通性更好、视觉效果更全面逼真顺滑、用户的社交经济活动链条更完整的——互联网。它甚至体现出硅谷对下一代媒介的憧憬是多么缺乏想象力,只能用真实物理世界中的场景和活动来填充比喻。这种比喻华丽而空洞,好似告诉用户,与其在电脑上登录流播平台看电影,你现在可以在 VR 场景中走入一家电影院,用虚拟货币买票看立体电影,或许还穿戴着你从其他游戏中获得的皮肤,真了不起!但相比起走进实体世界的电影院,这两种场景带来的媒介理解力的差距之小,与其所需投入的技术和算力之大,形成了荒诞的对比。

或许有人会乐观地认为,这种差距可以通过「元宇宙」中新兴的原生内容创作来填补,内容型、工具型的公司和用户生成内容(UGC)平台因此也会在这条赛道上跃跃欲试。但这种未来想象的局限有着值得警惕的另一面:如果「元宇宙」没有真正的超越性和批判性,互联网在今天人类生活中引发的问题(抑或说人类在互联网中制造的问题)将原封不动、甚至变本加厉地在「元宇宙」中重现。

其中最严重的,就是「元宇宙」愿景中最有看头、也与事实最矛盾的部分:网络的(去)中心化问题。今天的网络已成为高度中心化的媒介形式,技术权力由科技巨头和全球政府垄断,「元宇宙」几乎必将继承而不是颠覆这一范式。

资本驱动的互联网,不可避免的中心化

我们现在所熟悉的互联网,始于美国国防部的数据传输网络开发计划,最初目的就是要改变依赖中枢的电话网络和控制系统,将网络风险分布到每个节点中,任何一个节点遭受打击都不会导致整个网络崩溃。早期互联网尚且能诠释这种去中心化的设计理念:数据存贮于位于本地的服务器,小部分相互信任的专业用户以端到端的连接方式形成网络,没有一台计算机能成为网络中心。

如今,公众在网上进行的绝大部分活动仍然依靠端到端的传输完成,不同之处在于,随着互联网的商业化和普及化,打包网络服务的电信运营商进入了市场,增加便捷性的网络服务供应商出现,提供安全和监管的第三方中介参与进来,接着是用户内容平台、社交媒体、云端数据中心……几轮风起云涌、资本竞逐之后,留下极少数的科技巨头,它们提供的信息基础建设成为了绝大多数网络活动必经的中间道路。非专业用户为了使用服务,不得不放弃数据隐私,而庞大的技术核心使其遭受规模性打击和泄密的风险剧增,加之国家主权和地域政治的影响,互联网最初去中心化的愿景早已不再。

如今世界意识形态和社会阵营的分裂,在相当程度上也归罪于网络的中心化。数据被集中收割、分析,以便更精准地定向输送,构成难以逾越的信息同温层;资本与政治势力进一步炮制具有倾向性的信息,并用各种方式干预社群之间的自由沟通,使人们愈加难以建立共识。这种病症从网络反噬实体社会,具化为地域冲突中的弥漫的烟雾。

仔细分析今天技术圈和资本圈对「元宇宙」的表述,我们就能意识到,它的「去中心化」并不是无政府主义式的隐喻,更无意图改变技术霸权,在很大程度上它只是意味着「去平台化」,即利用区块链技术,实现数据、内容、数字资产在各平台之间的相互认证,以便打造一个「通往大部分数字体验的大门、所有实体世界体验的关键组成部分、以及下一代的大型劳动力平台」。

这种愿景的驱动力,是互联互通的虚拟经济活动所带来的无穷商业利益,哪怕以 FAAMG* 为代表的公司们个个都想维持自己的平台效应,不乐意只充当「元宇宙」的某个组成部分,他们也要心不甘情不愿地参与到共同构建中去,成为英雄联盟,如此才能继续担任「元宇宙」基础建设的主力军。

但在这种利益驱动下的去平台 / 跨平台网络中,隐私数据泄漏、定向投放、炒作煽动、网络暴力等对媒介权力及资源的滥用难道就不存在了吗?各种阴谋论、假新闻、垃圾内容就会停止自我复制了吗?答案是否定的。

从元游戏到元批判:重新想象规则

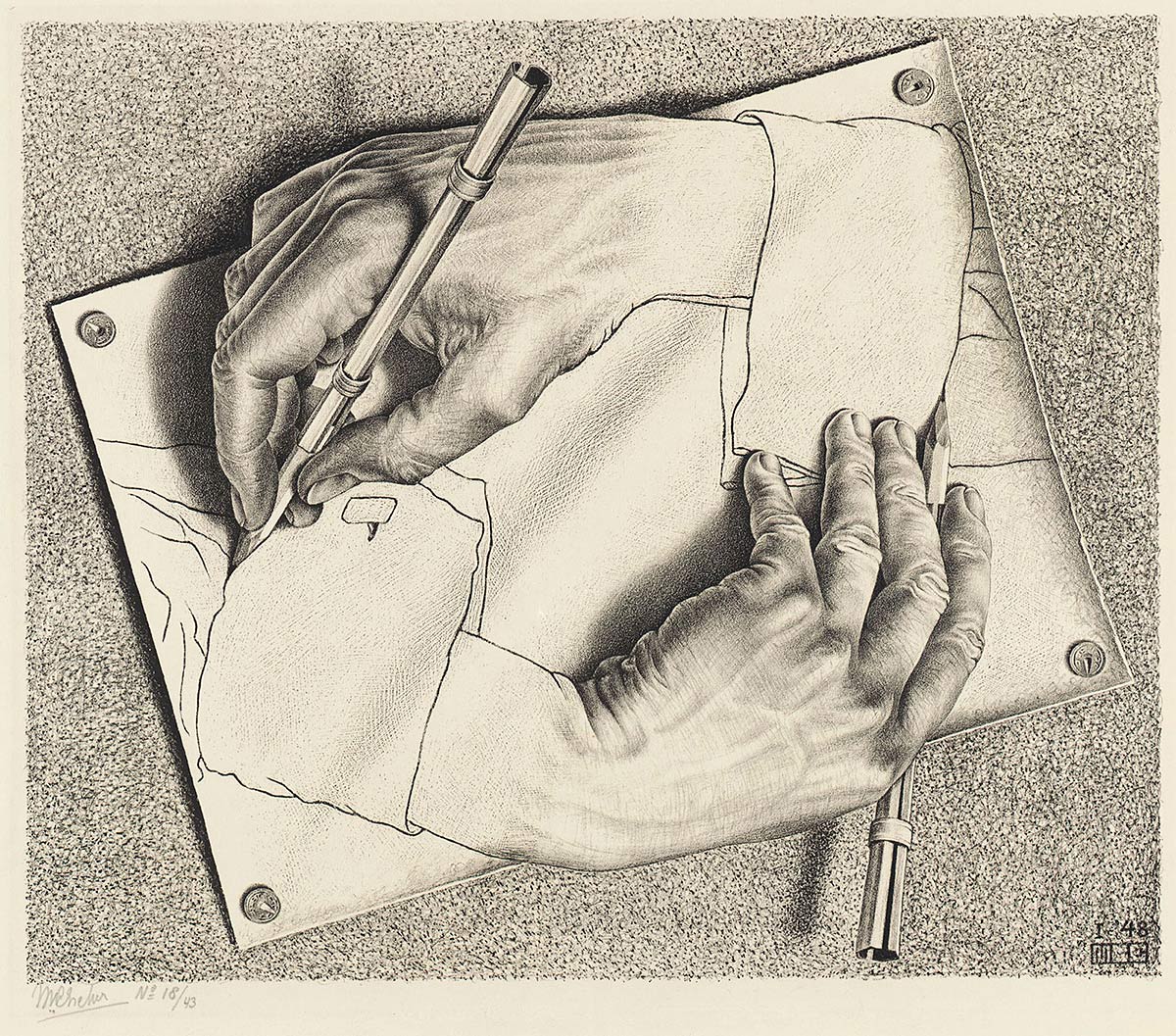

如果说这种 meta- 不是对原有概念的自我讨论和批评,而是对现状改头换面的延续,那么在这一构词法中隐藏着的真正的人类向往,究竟是什么?我们兴许可以从与之相似的构词法中试探出这种向往。

例如元游戏(metagame),它可以是一类特殊的作品,也可以是一种行为,它是关于游戏的游戏(或关于博弈的博弈),发生在游戏之前、之后、之中、之间——别忘了这和 meta- 的词源不谋而合——在既定的游戏环境中,通过其他外部因素来决策和影响游戏。比如在一个棋局中,分析对手的习惯、性格、状态,判断他正在使用的策略;或如在球类比赛中,分析球手过往成绩、命中率、犯规行为等,在此基础上制定战术;再如对博弈论中经典的「囚徒困境」进行决策–对策–决策–对策组合的无尽数学推演……每一个游戏都会无可避免地包含元游戏,而每次元游戏都具有改变玩法规则、重新审视游戏本身及玩家身份意义的潜质。

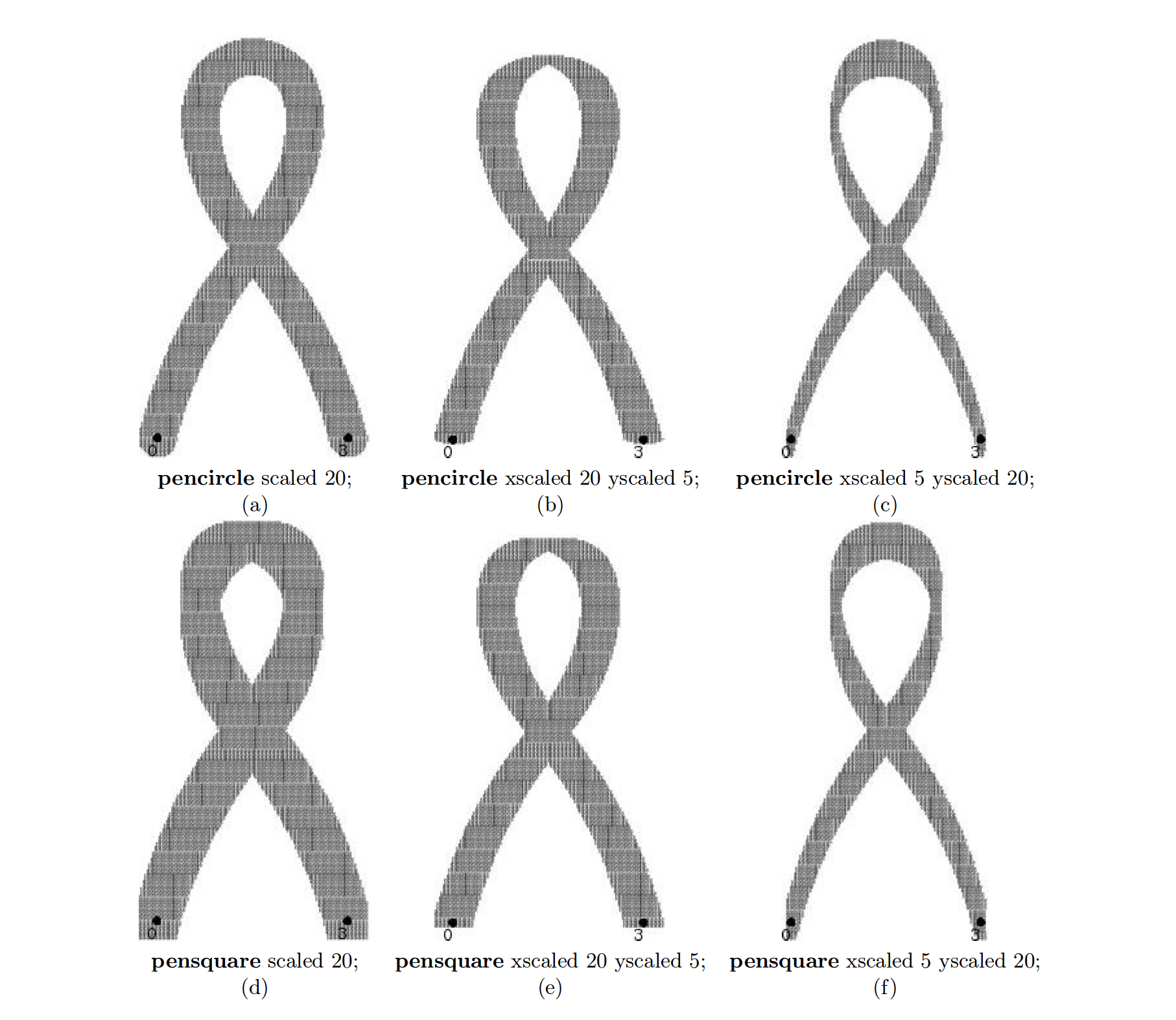

又例如元字体(),我们的不少读者对它应该很熟悉。它是计算机科学家高德纳发明的一套程序语言,可以指导计算机通过参数调节来绘制出字体的不同样式。它本身不是字体,但可以制定字体生成的规则。

我们曾报道过的荷兰设计工作室 Metahaven 的名字,则来源于他们对解密文件、数据避风港(data haven)和地缘政治的思考。任何离岸数据中心都会受到当地政府的管辖,但像西兰公国(Principality of Sealand)这样不被国际承认的「国土」,则可以充当一个不受管控的「元避风港」。

这种 meta- 才是真正具有自我审视和启发性的。「元宇宙」不应当是某个愿景,而是一套探索愿景的元机制;不应当是一系列标准协议,而是一个允许探讨和创造新标准协议的元系统;不应当是对现有网络的推演迭代,而是对其运行方式的批判性思考。

科技公司为我们投射出的「元宇宙」图景越是奇幻,它在思想精神上的单一性和局限性就越是显著。它高度依赖试听效果,却忽略了「网络」本身是感官中立的,用户在身体和神经素质上也是具有多样性的;它要求发达的设备、带宽和算力,理所当然地认为它们总会降临到消费群体中,却无视全球信息基建和用户能力的鸿沟,挤压低技术网络的发展,屏蔽低技术用户的话语空间,更消耗大量的自然资源;它不同于诞生于国家项目和学术环境的阿帕网,靠风投起跑的它,势必迫切地被打造成产品和消费环境,而不是可以酝酿下一代媒介变革的实验场。

在向「元宇宙」进发的过程中,行业领导者势必要改写和新建各种网络协议,从表面上看,这似乎是改变网络世界「游戏规则」的机遇。但只要当下的技术霸权、媒介霸权、审美霸权仍在延续,就不会从根本上改变谁能入局的规则,广大公众只能屈居于「用户」而非真正的「玩家」级别上,无法进入类似「元游戏」的视角,无法对整个生态的设计理论进行揣摩和试探。这与现实社会制度中人的被动生存状态遥相呼应。

符合每个人内心向往的未来媒介,应当是一个去中心化(意味着可以在本地发生、分散式发生的)、降低技术和语言壁垒、真正能让不同专业能力层级上的「所有人」参与自发构建和治理的新型媒介;无论它与实体世界平行还是交错,都应当对现实中的社会制度、发展模式和人文精神命题起到批判和启示的作用;它的运行和繁荣不应当以摧毁自然环境和耗竭资源为代价。如果说「元宇宙」唯一属实的 meta 之处,在于其形态将随着多数人对它的认知而具化,其规则将在对规则的认知中形成,那么就让我们拨开资本话术的迷雾,持续地对认知提出这些诚实而尖锐的问题。

注释

- 对 Facebook、Amazon、Apple、Microsoft、Google 等巨头的概称。 ↩︎