KAI建筑工作室 | 60㎡,北京烟囱宅改造

烟囱宅位于北京东城的报房胡同片区,现状为南北共计两房的杂院,因为整体尺度很小,南房不过13平米,最大的北房也就23平米。计划空间改造后对外出租。

这需要利用非常有限的资源,创造出了一个具有“宽敞感”的空间,这让空间在感觉中比实际上更大,但同时不失亲密感。通过对屋子各要素尺度上的协调,适于生活的空间,它备受呵护又不失开敞感。

∇ 改造前

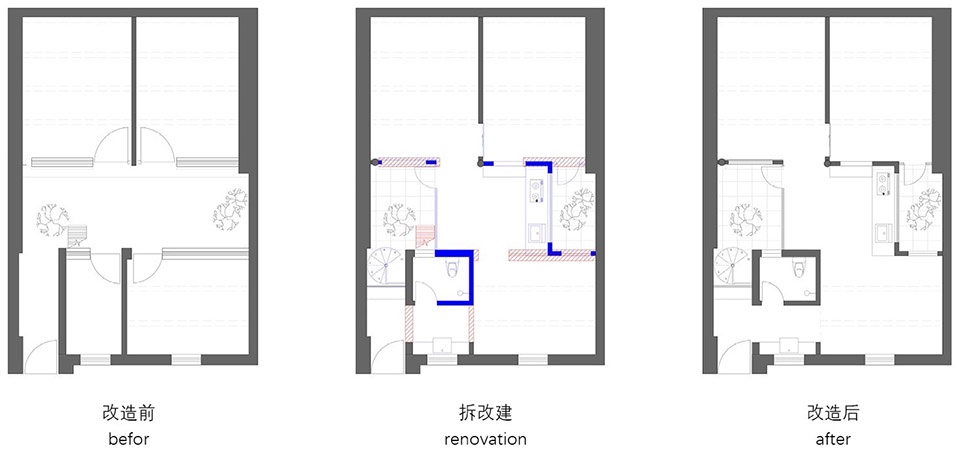

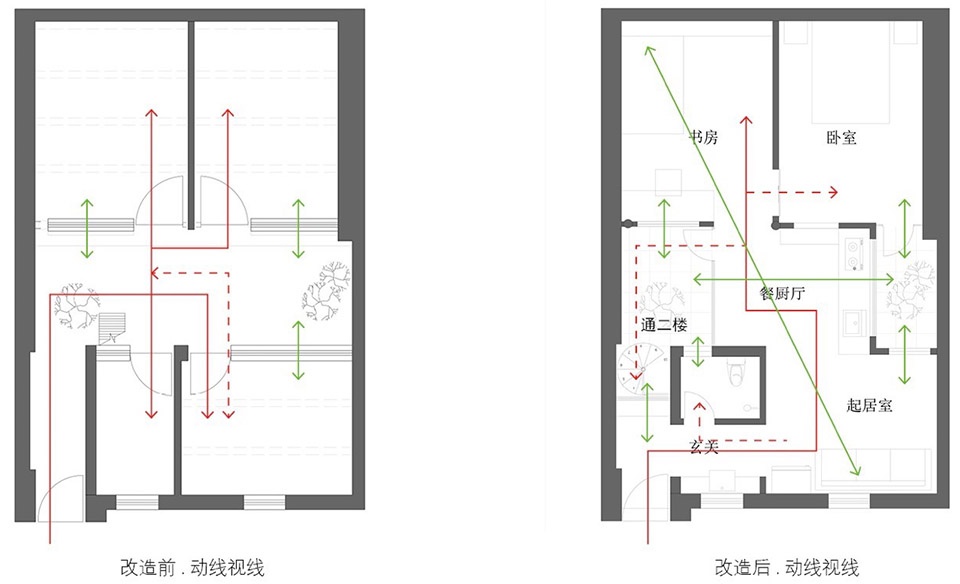

∇ 平面改造前后

功能和生活

对于家宅,只有在吃饭,休憩睡觉等连续的行为被分割后,功能才会产生。人的行为是连续的,但建筑却需要依据功能而分割或封闭。结果,空间的整体性变弱,活动的连续性被打断或降低。

单纯的划分增加房间,即便再多一百间,如果无法让人的身体同时感知到所有空间的存在,人在其中只不过是功能格子般地流水线生活。当生活被功能化类型化之后,生活的本源和趣味也在逐渐消失。 那么有没有不同于两室一厅,三室一厅的空间, 可以为人提供了另一种的生活方式的一种可能性?也许,空间灵活并充满未知,生活会跟着更有趣,空间的性格在于生活。

我们想做的空间,不仅仅要满足私密和功能以及收纳的要求,更应该让家庭生活出现多元的灵活的可能性,这种可能性也许可以在“一室空间”中存在。家庭的动线的确因功能而存在,但视线则可以与动线分离而变得更加自由独立,从而感知到丰富的生活空间。

小中见大的尺度感

我们都知道,只要空间足够宽敞,那势必可以容纳更多的生活方式和可能性,但是问题在于,房屋在绝对尺寸上的宽大,会受到现状和经济条件的制约, 报房胡同的这座房子,带上所谓的院子,也不过53平米。

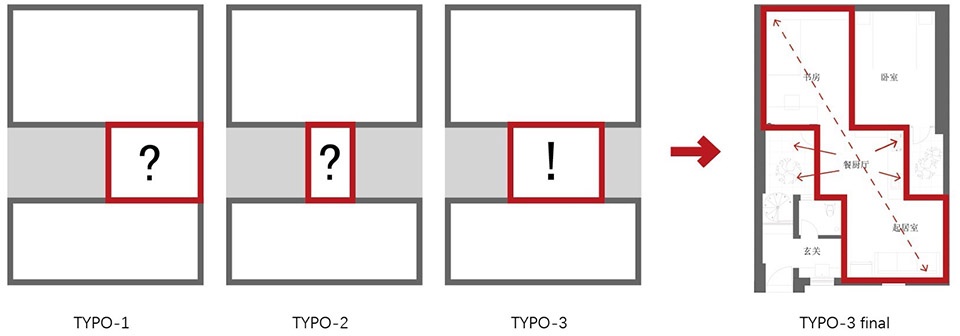

总而言之,有没有一种“样式”,保障各个功能的同时,整体性也依然存在? 这就是“大空间”思考的起点,这个“大”并非绝对尺寸上的大,而是更加“整体感”的一种大。 进一步说,如何在具有“整体感”的一种“大”的基础上,仍然和身体尺度产生亲密度亲密的,丰富的关系?

航站楼场或博览展厅的大空间足够大,但与人和身体并没有过多的紧密联系,这是一种整体的大,并不有趣丰富;传统的合院或者当下的杂院,里面尺度宜人也丰富,但由于被功能分割却消失了一种“整体大”。 综上,创造一种具有“整体大”的空间的同时,确保适宜尺度的身体性和丰富性,才是我们思考的重点。

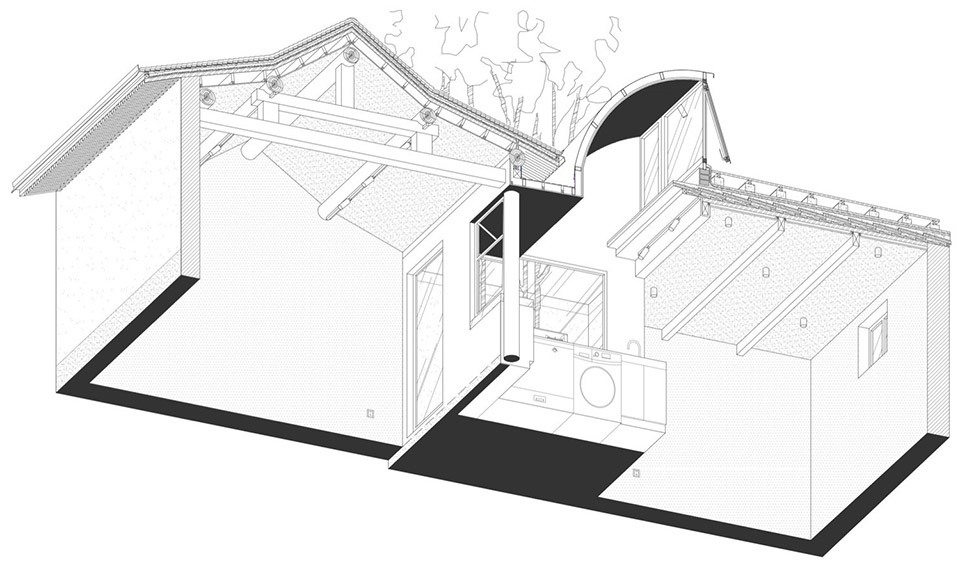

∇ 轴剖图

操作上的几点策略:

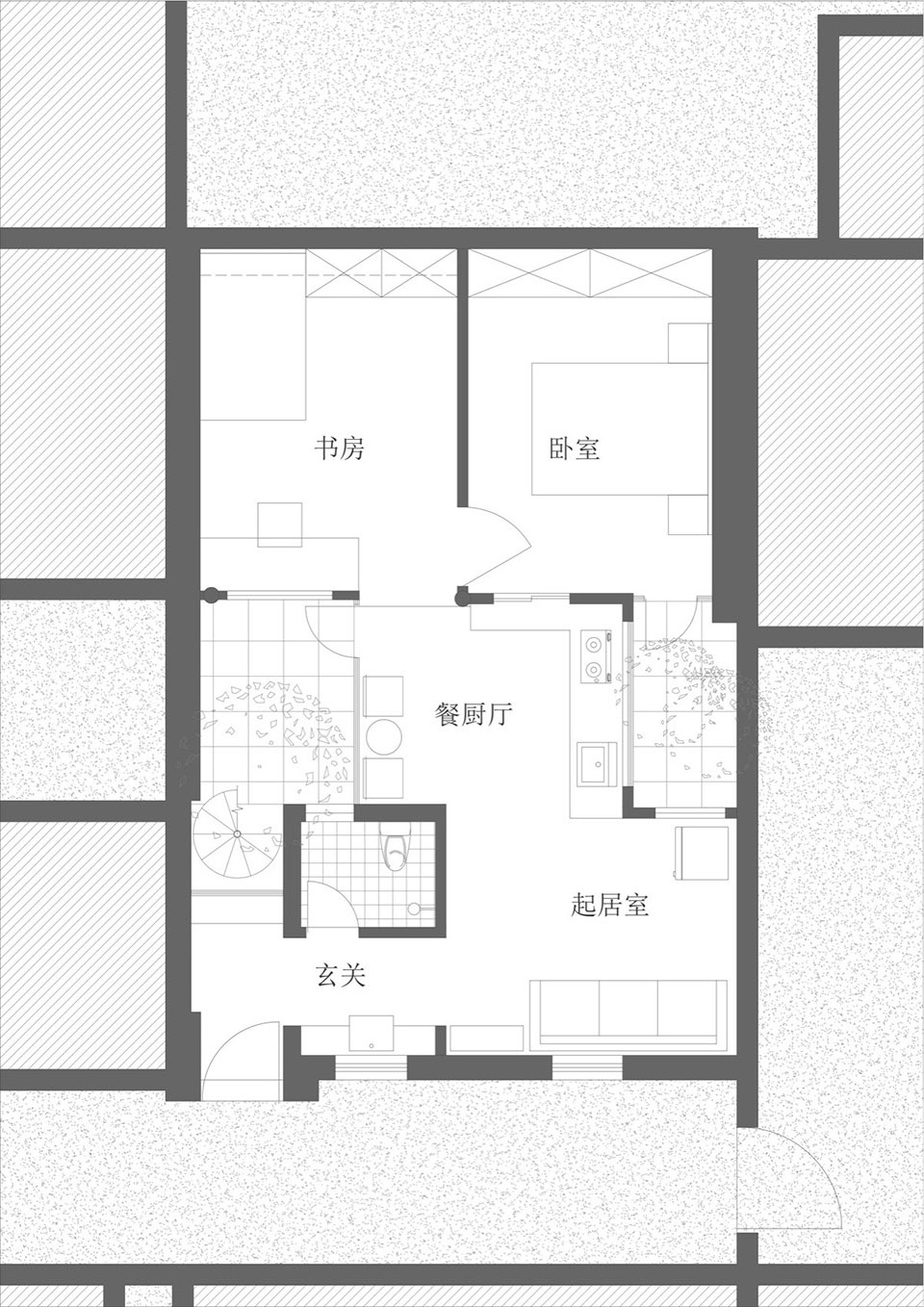

1.在平面上,形成一种错动的构成,新建的体量不是过廊而是房间,功能上是一个开放式的餐厨厅,同时将室外空地划分为东西两个庭院。东庭尺寸略窄,尺寸让给了西院,西院围绕原有枣树打造出一个方院;开放式的餐厨厅,两侧的通透玻璃可以同时欣赏到东西庭院的景色与光线。这不仅是满足功能的服务性房间,而是以餐厨房为驱动的生活空间。这个餐厨厅和南起居室,北书房共同形成大生活起居室。

更重要的是,由于餐厨厅的错动构成,南房和北房的的斜线对角视野长达11米,因此有了视线上的最大的连通,小房子变成了大房子。

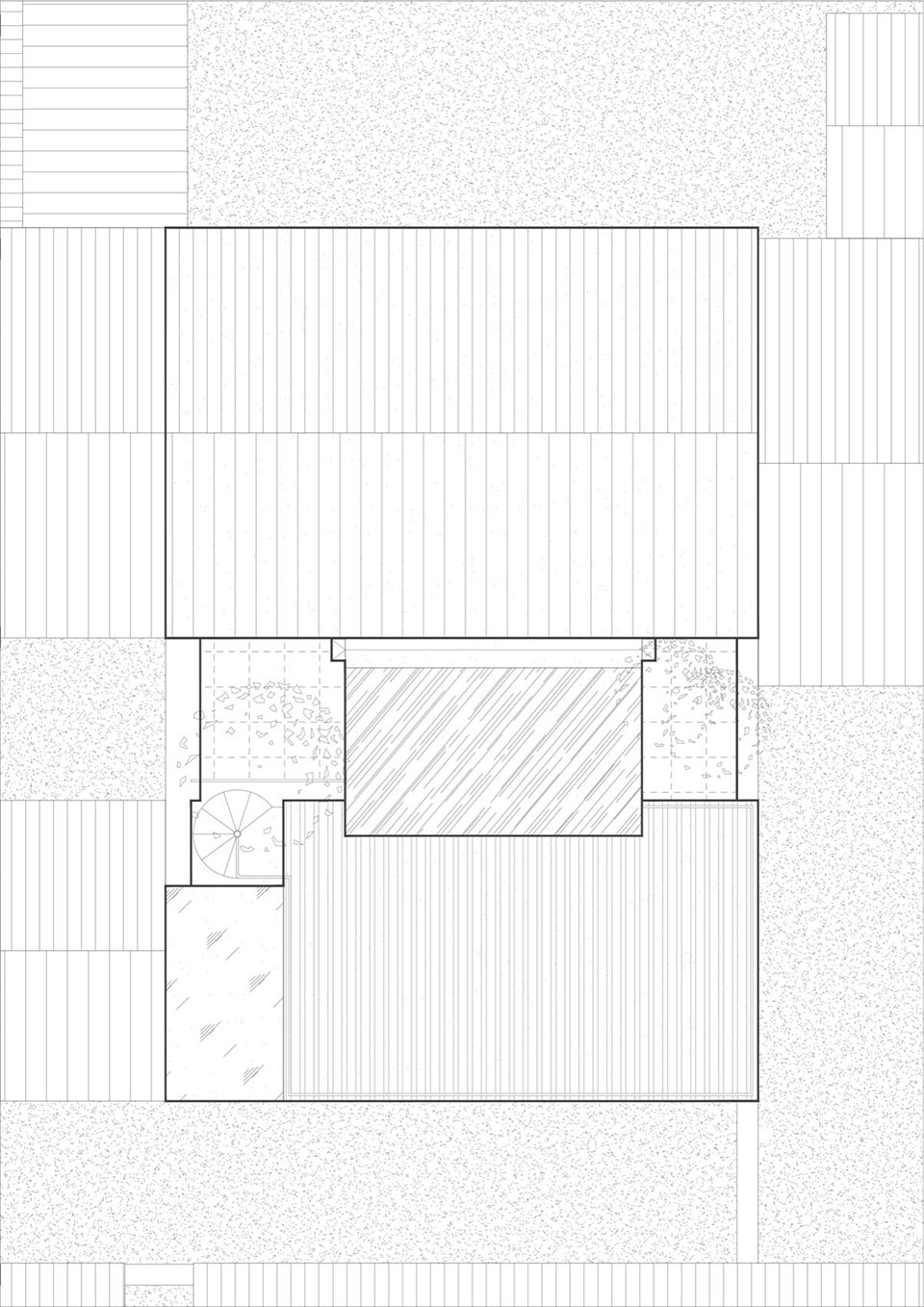

∇ 构成研究

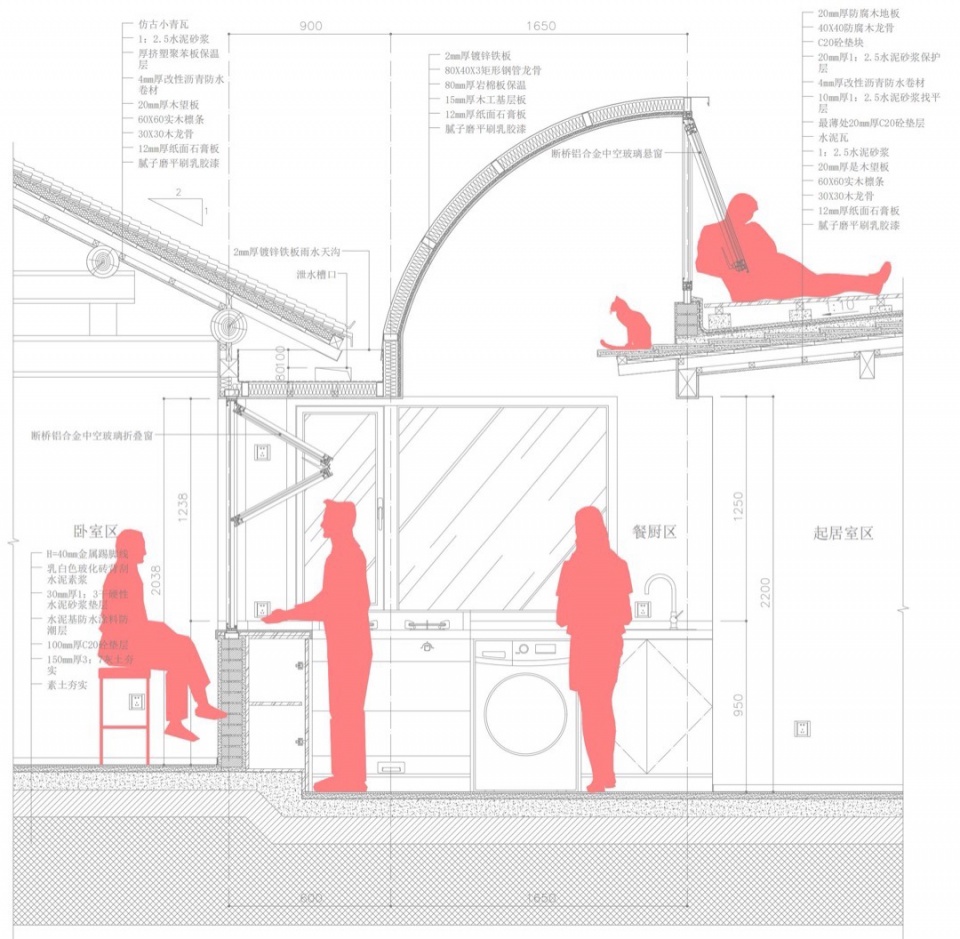

2.在剖面上,餐厨厅的上方,植入了一个包裹感的半拱形的屋顶,最大限度的获得了南向的采光。也把视线引向了二层平台。新建的屋顶在构造上着重考虑了保温和防水,尤其是在新旧建筑交接的部位。这里我们还保留了南房原有的一部分旧的屋檐和檩条,上面放置一些器物,可以作为室内空间的一部分组成。反光的镀锌半拱形的屋顶像一个大烟囱一样,伸上去探出头,成为胡同区一片灰茫茫瓦屋面的一份子。既宣告了自身的存在,也与之相融合。

∇ 中心剖面

3.在平面和剖面的操作同时,我们将动线也进行了调整。原有的通过逼仄的外廊进入院子,再南北两边开门的流线太过无序凌乱。 我们将入口外廊处上方用天窗覆盖,形成采光玄关,新的动线从这里开始,直接右拐进入室内,再通过餐厨厅分配动线。 原有上南房屋面的钢梯,我们改在了入口玄关玻璃外侧,这样一入户的时候,红色的钢梯作为视线的焦点,形成玄关的特色。动线上,这个钢梯它有一种勾引的伏笔,虽然一开始就被看见,但只能是最后才可以上去。

∇ 改造前后的动视线对比

4.空间中部分墙体进行颜色喷涂,可以让墙体顶板乃至空间的性格更加明确:例如南房的东南角墙和北房的西北角墙刷成红色的墙体,呼应起来,暗示这是一个完整的南北大空间。餐厨厅的顶部是金黄色, 空间在光线和景观下,变得更加生动了。

我想补充的是,在整体造价不足十万,成本非常极限的状态下的尝试,所选取的空间策略也应当和经济性紧密相关。 例如颜色墙体的策略,不会因颜色不同而额外增加工程费用;例如我们的扩建的侧面墙体用的是乡村常用的水泥纤维瓦,以及院墙的饰面层防水腻子做完之后,为了让以后绿植爬藤顺着爬上去,直接覆盖的钢网。这些材料的成本甚至是正常饰面层材料的十分之一。

这种情况下选取的材料,每一种都需要接近设计的本质目的,若有若无的材料,如果只是堆砌丰富度,那就干脆取消。保留下来的材料不分贵贱,在整体设计组合之下,既解决了问题,也呈现出一种日常之美,让空间变得很生动。他们也许并不精致,但放大镜的视角也不是生活的目的。材料之间的选用和组合,是为了彼此之间的差异,通过这些日常的材料,重建一种想象的空间,一种主观的真实性也许可以产生。

此外,这一次我们也希望墙顶地这些传统的建筑元素,它们自身成为离散在空间里的物件和家具。 让抽象隐然退后,具体的生活开始浮现。

最近一次去报房胡同的房子是在一个闷热的中午,门没上锁,吆喝了一声,听见屋顶平台李总的声音,推门进去,阳光明媚,穿过房子到了西院,顺着钢梯盘旋而上,李总正在用管子里的水,往两个院子下面浇水,软的橡皮管子出来的水柱没有准确的方向,就那样随便的浇,噗噗作响的喷头,闪光的飞沫,枣树和无花果的叶子格外茂盛,斑斑影子洒在镀锌的铁板屋面,跟着风微微晃动。场景融合着浓烈与简洁。

这一刻,还想跟李总介绍什么策略啊,方法啊,一时间都忘了。我想起之前看过的一段话:所谓样式,的确是我们人类无法回避的,但希望透出的形式抽象,同时又和充满生气的生活如影随形,两者重叠无法辨识。也许只有保持着对生活既担心又不逃避,凭借这股力量才能继续摸索空间的形式吧。

∇ 一层平面

∇ 屋顶平面

项目信息

业主: 私人

地点: 北京.东城

建造时间:2023年-2024年

用地面积:60平米

建筑面积:53平米

建筑设计:KAI建筑工作室 Atelier KAI Architectes

室内设计:KAI建筑工作室 Atelier KAI Architectes

设计团队:谢凯 韩晔 赵辉 刘立超 王元媛

造价投资:10万元

摄 影: 邢睿