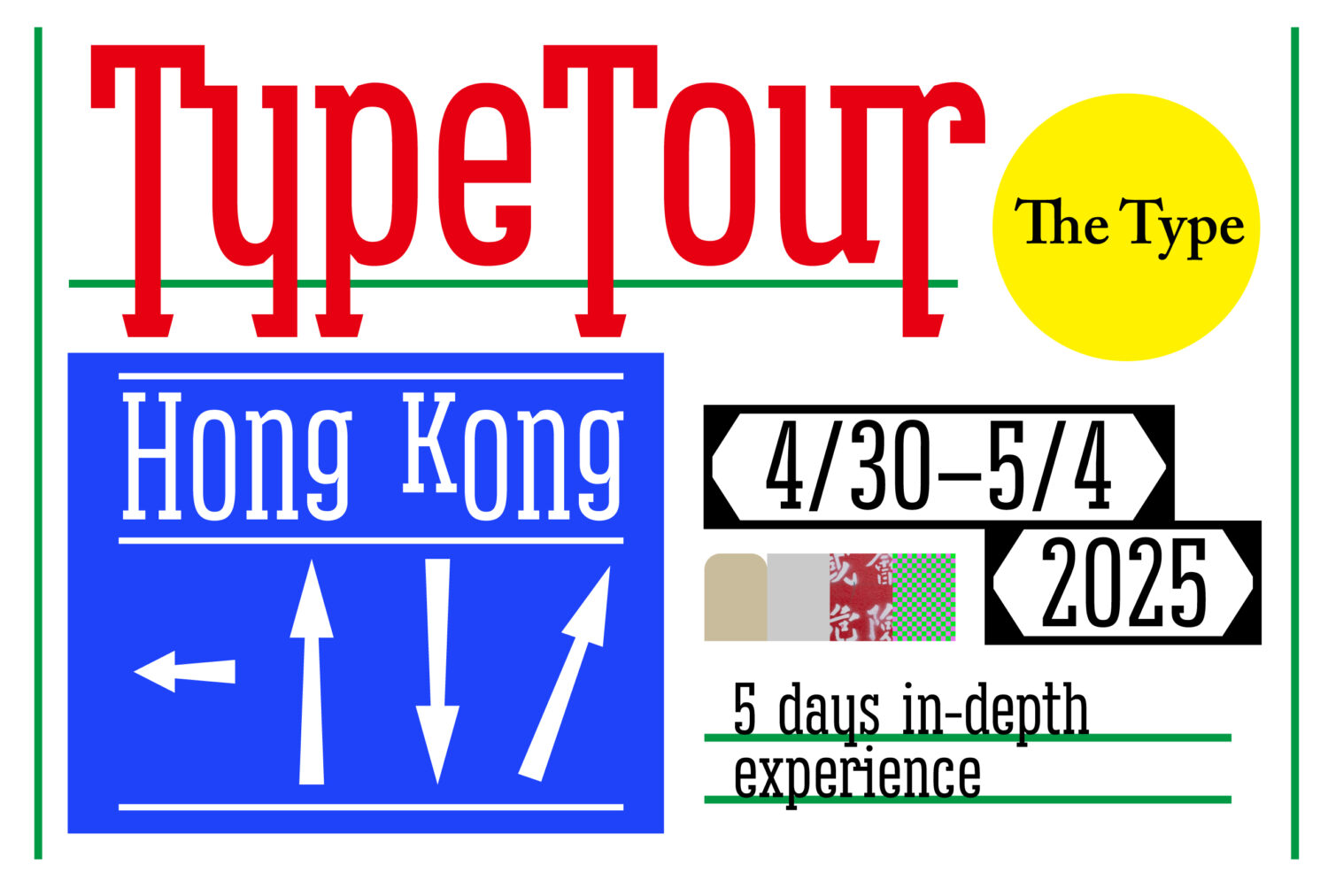

TypeTour HK 2025 香港行招募

香港是中国一座很特殊的城市。有人说香港是消费至上,有人说香港是文化沙漠,有人说香港已死,经历了百年风雨的香港,为什么在今天还值得我们一去?

快节奏的嘀嘀声催促行人的脚步,天星小轮每日繁忙穿梭在维港中,抬头望去天空中的招牌似乎比印象中少了一些……在这些香港给游客的刻板印象之下,我们其实还可以走得更深,去触碰这座城市沉淀下的历史与人文养分。

我们会在曾经热火朝天的印刷街区了解 19 世纪中期闻名世界的「香港字」,体验从捡字到排印的全过程;我们也会在港岛街头聆听研究者讲述招牌上书法字背后的故事,了解驰名香江的四大名家;我们会在香港视觉传意资料馆中寻宝,回顾香港视觉设计从民国至今的变迁脉络;我们会在九龙城跟随招牌佬一边寻觅鬼字,一边远眺狮子山;我们会在地铁里遇见港铁宋体背后的传奇字体设计师,与他在熟悉的街道同行;我们可以在香港坟场拓印形形色色多种文字的墓碑,也可以在南丰纱厂回味丁丁老伯留下的遗作;我们会与香港造字人相聚,了解他们的旧作品和新想法……

如果你读到上面的文字时,脑海中就已经出现了一些想象的画面,那这次的 TypeTour HK 就不容错过了。在熟悉又陌生的香港,有太多可以去看的地方和认识的新老朋友,并且是你在中国其他城市里绝对找不到的。丰富的饮食选择,方便的交通和支付,对普通话越来越友好的环境,香港的底色依旧,在今天依旧具有无法取代的魅力。

带队

- 厉致谦,TypeTour总策划;TheType撰稿人;「上海活字」项目发起人;3type创始人。

出行日期及费用

- 日期:2025年4月30日–5月4日

- 招募名额:仅限10人

- 早鸟价费用:¥8,699元/人

- 早鸟价报名截止:2025年4月6日午夜12点

- The Type 年付会员可在早鸟期间享受 -¥400 特价

- 早鸟价后如未招满可以继续报名参与,费用以当时预订酒店价格为准。

- 报名方式:邮件报名 tour@thetype.com

DAY1(4/30,周三)

到达香港

光华印务公司

成立于1954年,从鸭巴甸街开始创业,发展之后又搬迁到上环西街,是上环仅存的保留了海德堡「小怪兽」的活版印务公司,第二代传人任伟生从10岁就开始入行,如今也已白发苍苍。我们可以聆听任先生讲讲上一代的创业故事,看看机器运转的状态,还有光华印务公司独家印制的卡片和小文创产品可以购买哦。

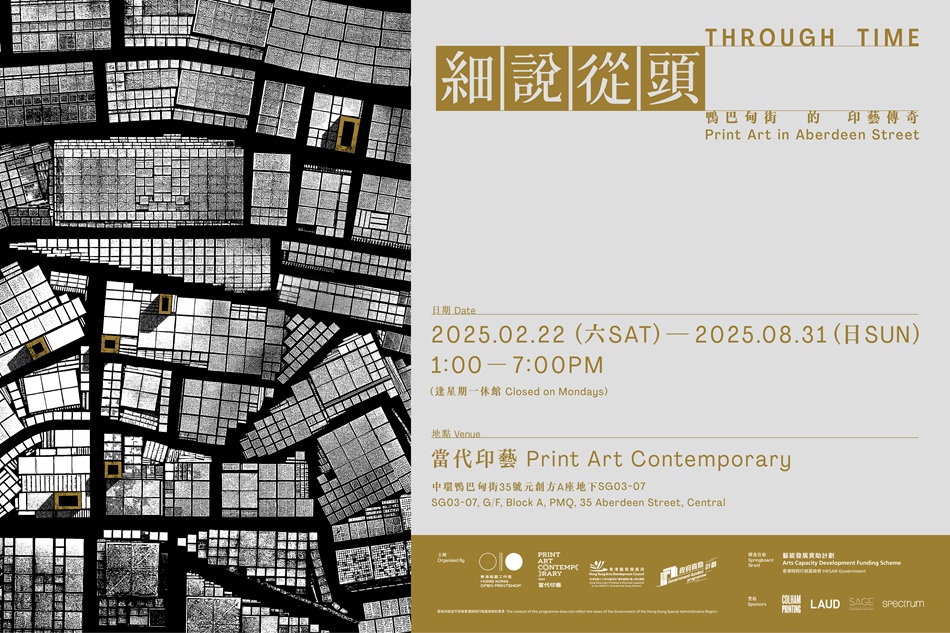

香港印艺馆

「细说从头——鸭巴甸街的印艺传奇」展览专属导览

当代印艺开幕专题展览「细说从头:鸭巴甸街的印艺传奇」以 19 世纪位于中环鸭巴甸街 22 号的伦敦传道会印字馆(英华书院)为起点,与观众穿越时间,游走里巷,追溯「香港字」的源流发展,细说香港中文铸字业的传奇故事;最后回到鸭巴甸街 35 号元创方的「当代印艺」,见证新一代如何受中文活字这项非物质文化遗产启发,创作出当代的视觉艺术和文学作品。

为 TypeTour 独家定制的深度活字排印工作坊(4小时)

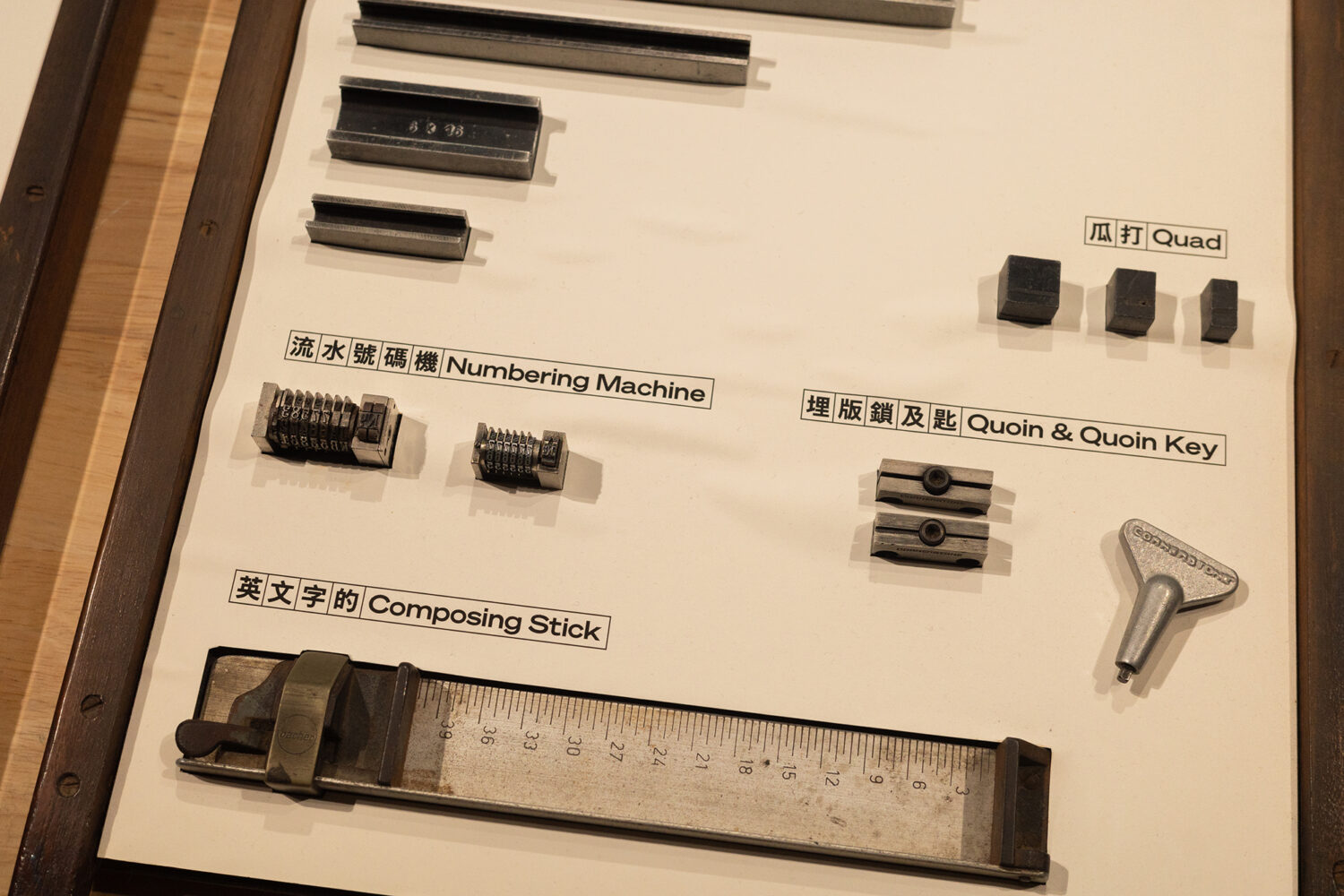

工作坊将讲授中英文活字的基础知识,包括:

- 活字的结构

- 中西文活字字号系统

- 排印常用工具

- 活字排版原理与操作

- 活字捡字系统介绍与操作

- 锁版技巧

- 上墨

- 手摇活版印刷机的结构与操作

- 印制自己的卡片

DAY2(5/1,周四)预告!届时还会有神秘嘉宾同行!

香港坟场觅多文种墓碑

香港坟场,俗称跑马地坟场,是香港的坟场之一,位于香港岛跑马地黄泥涌道,跑马地马场对面,邻近有印度教、拜火教、天主教及回教坟场。该坟场的土地在1841年已有人安葬,首位使用者是英国军舰响尾蛇号舰长 William Brodie,至1845年该坟场正式开放,为香港开埠早期成立的坟场之一。

二十世纪初,香港政府以巴黎拉雪兹神父公墓为蓝本大幅修建香港坟场,将其设计成为「墓地庭园」,在墓园种植大量观赏用植物。墓园中有英国人、日本人、美国人、中国人等多种国籍人士墓碑,风格有凯尔特式、拉丁式、亚美尼亚式、维多利亚式、都铎复兴式、中国传统式等,可谓琳琅满目。现时此坟场成为香港影视剧拍摄常用取景地。

南丰纱厂感受新旧活力

于1954年由人称「棉纱大王」的南丰集团创办人陈廷骅设厂,当时为香港生产量最高的纺织厂。后来,一至三厂则在1997年拍摄香港电影《十万火急》救火场面后拆卸,成为私人住宅翠丰台,而四至六厂则在2008年停止营运后改成货仓。2014年,南丰纱厂开展活化工程,并在2018年12月6日工程完成后开幕,设有工作空间、纺织文化艺术中心、零售楼面与休憩空间。南丰纱厂的空间活化改造获得了诸多设计大奖,其保留了原有建筑的特色,又委托香港街头錾字师傅胡丁强专门制作了大量铁皮镂版,用与导视系统。疫情之后胡丁强师傅已经无法取得联系,南风纱厂的镂版字成为了他最后的遗作。

深水埗的文青天堂

自19世纪中叶起,深水埗成为中英边界关口之一,又靠近对外的维多利亚城,因而吸引华藉居民居聚居经商,墟市获长足发展,与九龙半岛东面的九龙城分庭抗礼。1910年代,深水埗传统墟市被全面清拆,连同填海的地皮重建成以中国城市命名、井井有条的新街道群,并建有多层唐楼。到2017年开始,连接旺角和西九龙的大南街一带开始陆续出现多间咖啡、手作、画廊、唱片行等特色小店,连同附近区域逐渐成为香港文艺小店的密集区域。深水埗区也是多处香港历史建筑的所在地,包括深水埗警署、北九龙裁判法院、美荷楼等及多栋第二次世界大战前的唐楼和众多古庙。福华街、福荣街、北河街及桂林街一带食肆林立,不少餐厅更获得米其林指南推荐。还有很多你熟悉的电影,如《无间道》《一代宗师》《毒舌大状》《变形金钢4》等也取景于此地。

DAY3(5/2,周五)

香港视觉传意资料馆深度探访

位于香港知专的香港视觉传意馆,藏有超过3万件香港视觉文化及历史藏品,大到店招字,小到火柴盒,还有无数的40年代至90年代的报纸、杂志、磁带、黑胶唱片、宣传广告、产品包装等等。从2019年至今6年时间,除了获得本地藏家胡兆昌先生的捐赠之外,香港知专的谭智恒老师也在不断收集、挽救相关资料,如新增加的蒙纳香港办公室关闭时丢弃的大量文件、手绘字原稿、字体样张、字体杂志等。

我们将以团队预约的方式拜访香港视觉传意资料馆,在海量的藏品中深度探索,重温香港视觉发展的脉络。

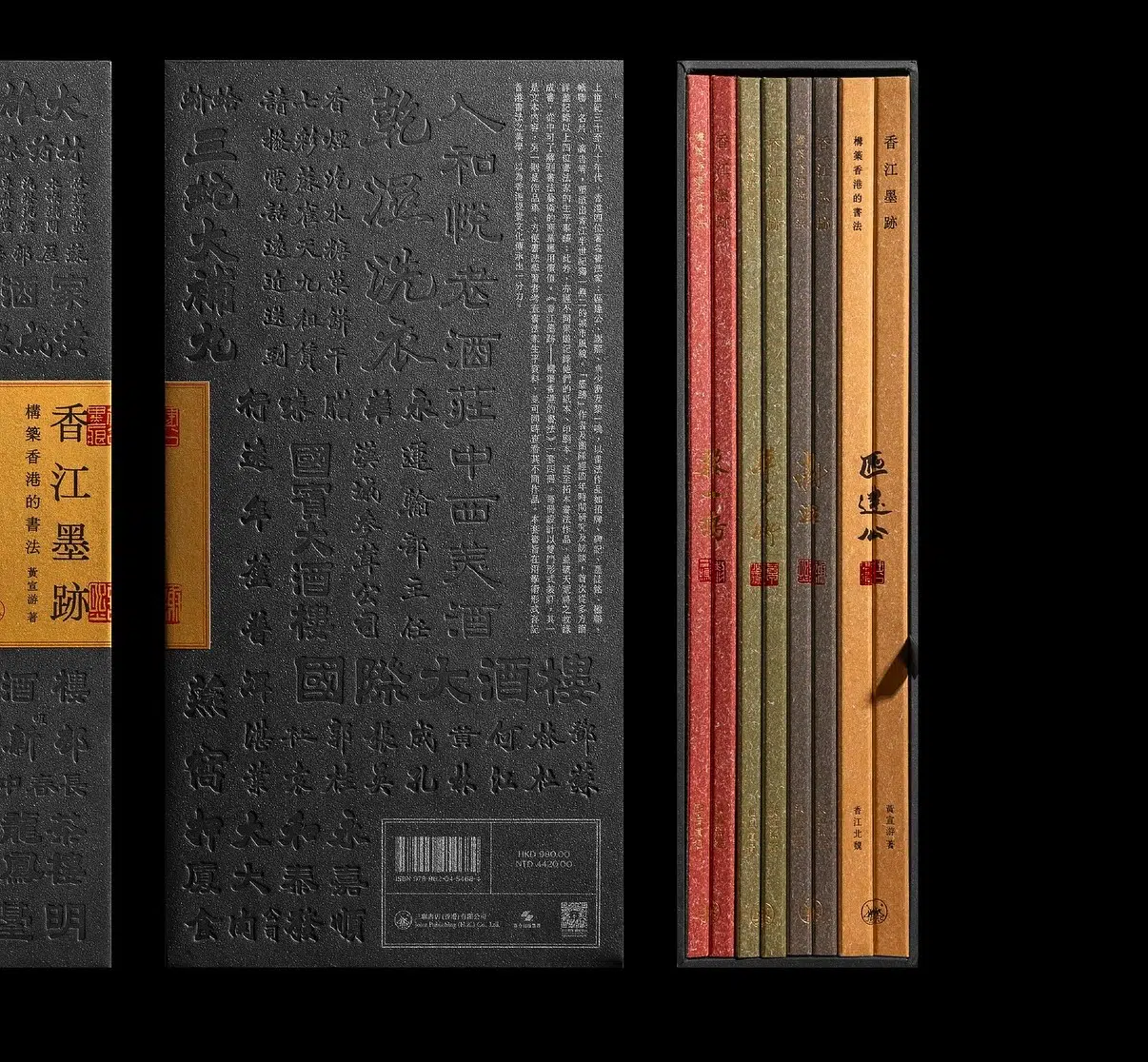

港岛街头览香江墨迹

上世纪三十至八十年代,香港活跃着四位著名的书法家:区建公、谢熙、卓少衡和黎一鸣,他们的书法作品广泛出现在城市招牌、碑记、墓志铭、楹联、帐联、名片和广告等处,塑造出香江半世纪独一无二的视觉风貌。

《香江墨迹:构筑香港的书法》一书作者黄宣游及团队经过四年时间的研究及访谈,从多个角度详尽记叙了四位书法家的生平事迹,收集整理了大量的商业案例,以及纸本、印刷本,甚至拓本书法作品。别以为香港老招牌上的字只有区建公的北魏体,如今天依旧在使用的新鸿基地产标志上的隶书就来自谢熙,而卓少衡更是积极拥抱商业印刷,在印刷品上大展身手。黎一鸣则是开创了商业书写的收费标准,为大量中小企业服务了六十年。

我们将跟随香港理工大学客座讲师,《香江墨迹》作者黄宣游在港岛街头漫步,分辨不同书家的风格特点,听他讲述招牌书法字背后的故事。

DAY4(5/3,周六)

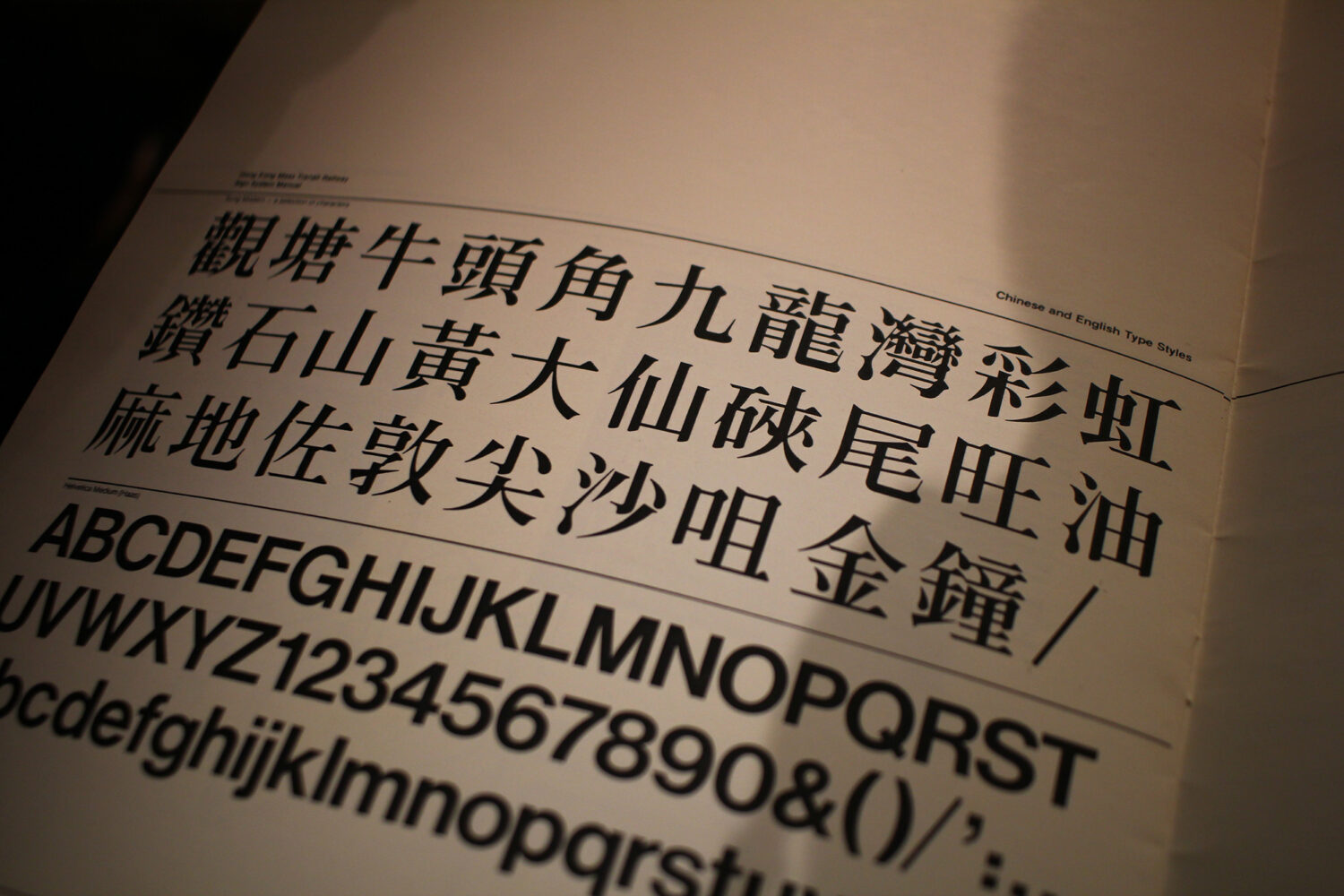

与传奇字体设计师柯炽坚同行

1979年10月1日,香港地鐵观塘线观塘至石硖尾段通車,27岁的柯炽坚见证了自己字体设计的里程碑作品——广泛散布于各个地铁站中的宋体字站名标牌、警示牌以及他绘制图标。我们将同柯炽坚老师一同进入香港地下铁,说起当年设计的故事。我们还将搭乘地铁,去到他曾经生活、求学和工作的街区,用身体丈量他的生活半径,走上他的老路。

这一天的行程相对轻松,除了和柯老师见面之外,我们还将去香港一些著名的市场和特色小店闲逛。

DAY5(5/4,周日)

跟招牌佬一起 citywalk

第二代招牌制作人李健明对街头的招牌可谓如数家珍,不仅看字,他也会出于职业习惯而注意到招牌的制作工艺,进而推测出制作的年份。李健明将带领我们在九龙城一带漫游,历数每一条街道、每一家店铺,每一块新老招牌背后的故事。抬头远望,不远处就是港人精神的象征狮子山。想知道按摩店招牌的都市传说吗?想知道蓝色招牌的隐含意思吗?电话号码中又藏了什么秘密呢?

与香港造字人聚会

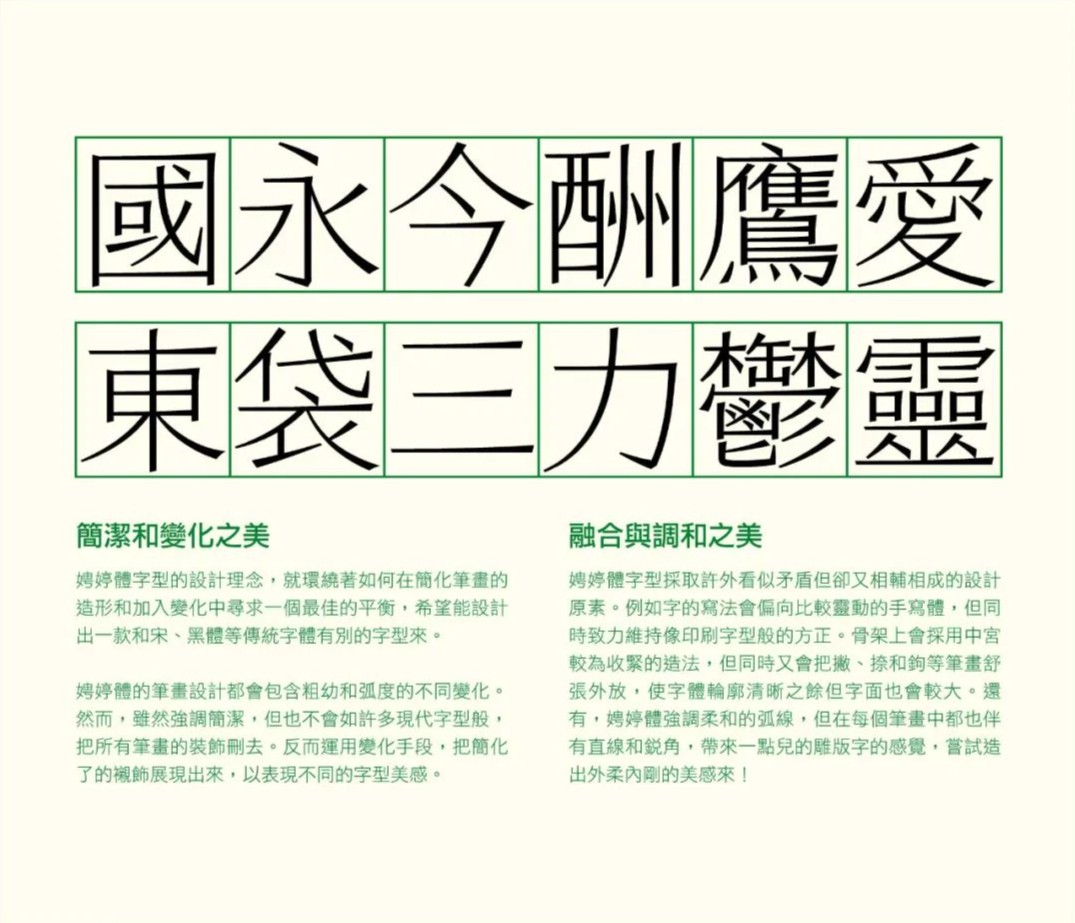

在citywalk之后,我们将会和香港新一代造字人聚会,他们是李汉港楷/李汉通楷的李健明、香港监狱体的邱益彰和硬黑体/娉婷体的阮庆昌。

旺角一带的招牌多出自招牌佬李威和写字佬李汉的合作。李汉过世之前,把自己一辈子写的字稿全数交给李威,而李威的儿子李汉在接触到造字软件Glyphs之后,就开始把李汉的字逐个数字化,并制作出李汉港楷。在李汉港楷之后,他又根据镂版字的特点,制作出李汉通楷,成为了近年来香港本土诞生的新字体中代表字体。

从70年代开始到90年代,香港的市政路牌都由赤柱监狱的犯人手工制作。从小看着这些路牌长大的邱益彰直到去澳洲留学时才发现它们的独特之处,从而回头探寻。在经过了大量收集和扎实考证之后,香港监狱体通过众酬形式获得了众多的支持,是近年来香港较为成功的众筹字体案例之一。

从1996年开始,阮庆昌就在思考如何能设计出一款超越宋体和黑体的字体。他在自己随身携带的笔记本上绘出字形草图,并开始不断打磨。直到2023年初,这款字体在经历了七次大版本迭代之后,终于决定正式开发,并被取名为娉婷体。阮庆昌利用业余时间造字,一晃已经快要三十多年,以至于很多并不熟悉他的人,还以为他是字体行业的「新人」。

报名须知

费用包含

- 4月30日至5月5日香港酒店5晚的住宿

- 行程期间的导览、工作坊、citywalk、在地交流等费用

- 领队的差旅成本

- 行程的策划、在地目的地推荐等

费用不包含

- 餐饮费用

- 香港个人旅行签注费用

- 各类应付税款

- 行李托运或超重费用

- 乘坐交通工具费用

- 因客观原因需要更换酒店或房间所产生的房费差价

- 一切私人费用(例如洗衣、电话、传真、上网、收费电视节目、游戏、宵夜、酒水、邮寄、机场和酒店行李搬运服务、购物、行程列明以外的用餐或宴请等费用)

- 因个人疏忽、违章或违法引起的经济损失或赔偿费用

- 行程列明以外的景点或活动所引起的任何费用

- 因气候或飞机、车辆、船只等交通工具发生故障导致时间延误或行程更改引起的经济损失和责任

- 因个人原因滞留产生的一切费用

- 因原报价信息与实际接待不符引起的一切额外费用(例如原报价人数与实际接待人数不符合,或原列明无夫妻但接待时发现有夫妻而要求同住产生的费用,等等)

- 其他行程中以及上述「报价包含」条款中未列明的一切额外费用其他未提及的费用

取消条款

- 出发前取消已预订机票、酒店,则根据机票、酒店取消条款收取补偿金

- 出发前取消已预订车辆,则根据汽车公司取消条款收取取消补偿金

- 出发前第 15 天以上取消服务,在不产生团队损失的情况下不收取任何赔偿金

- 出发前第 8 天及以内取消服务,需支付订单金额的 50% 作为赔偿金

- 离出发日不足 5 天取消不给予退款,需要支付订单订金 100% 金额做为赔偿金。

报名方法

由于本次旅行为深度体验与交流,人数十分有限,为保证参团人员能有一个舒适愉快的旅行,请有意参与者将自己的基本信息(所属行业,年龄,和字体、设计、以及视觉文化相关背景和兴趣的关系)、联络方式(邮件、电话、微信号)以及对本期旅行的期待或其他任何想法发送邮件至:tour@thetype.com。我们会在收到邮件后筛选确认 10 位旅行伙伴。并以电话和邮件的形式通知。获得通知的朋友们请尽快在通知的付款途径支付旅行费用,超过 1 日者将视为自动放弃,我们会另行通知其他候选出行者。